概要

大阪大学大学院理学研究科の髙棹真介助教(研究当時。現:武蔵野美術大学 准教授)、京都大学の細川隆史准教授、東北大学の富田賢吾准教授、国立天文台の岩﨑一成助教らの研究グループは、原始星の内部構造と周囲のガス円盤、さらに磁場の影響も考慮した世界初の大規模3次元シミュレーションに成功しました。これにより、原始星がどのように成長するのかについての理解が大きく進展しました。

原始星は、まわりを回転している原始惑星系円盤のガスを食べて成長します。このプロセスは非常に複雑で、シミュレーションによる調査が必須です。しかし、原始星とガス円盤の“境界領域"ではガスの密度や速度などが急激に変化するため、シミュレーションで調べることはとても困難です。さらに、原始星が持つ強い磁場もシミュレーションを難しくする大きな要因となっています。そのため、ガスが原始星の表面に到達する最後の瞬間は、これまで謎に包まれていました。

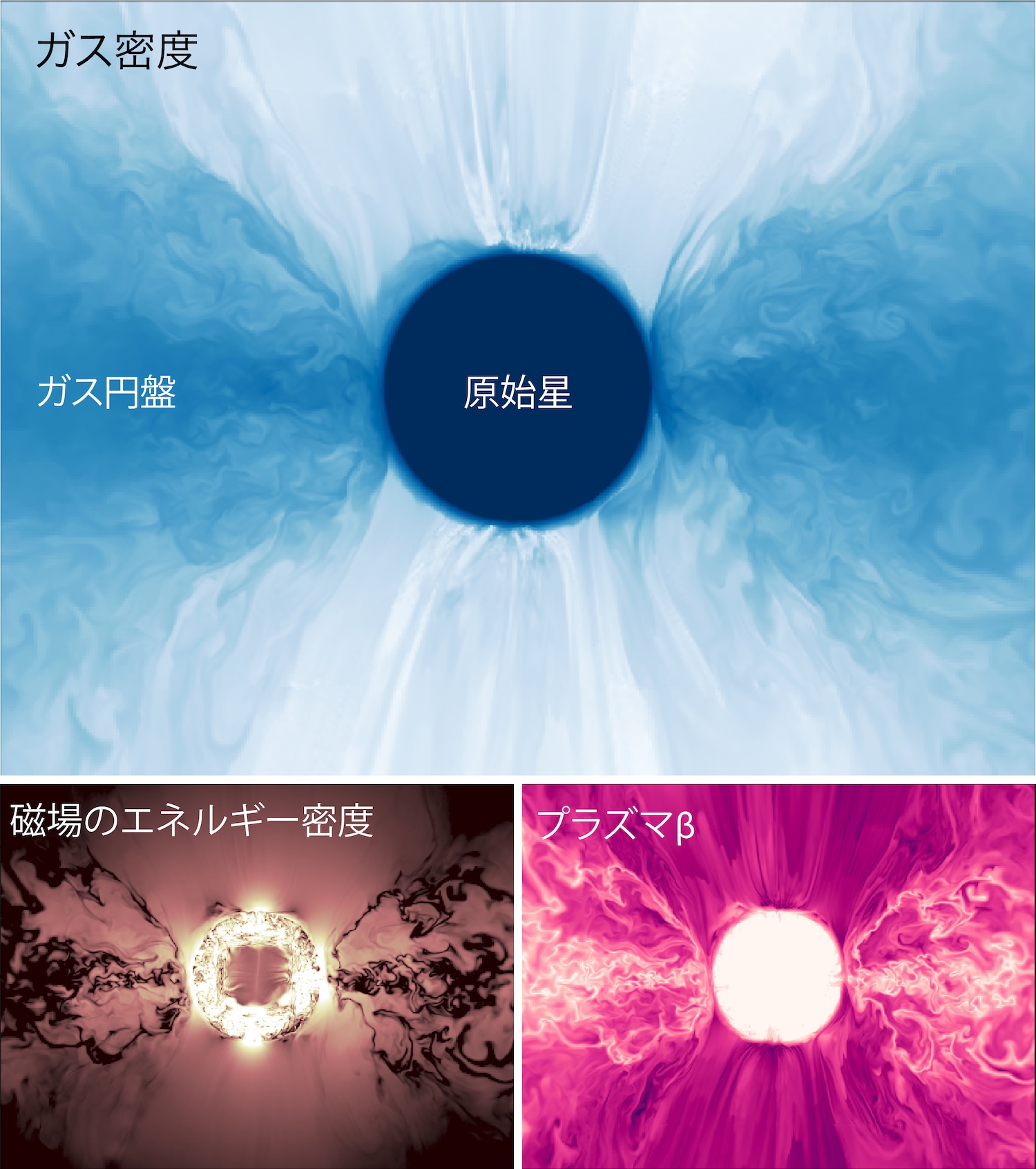

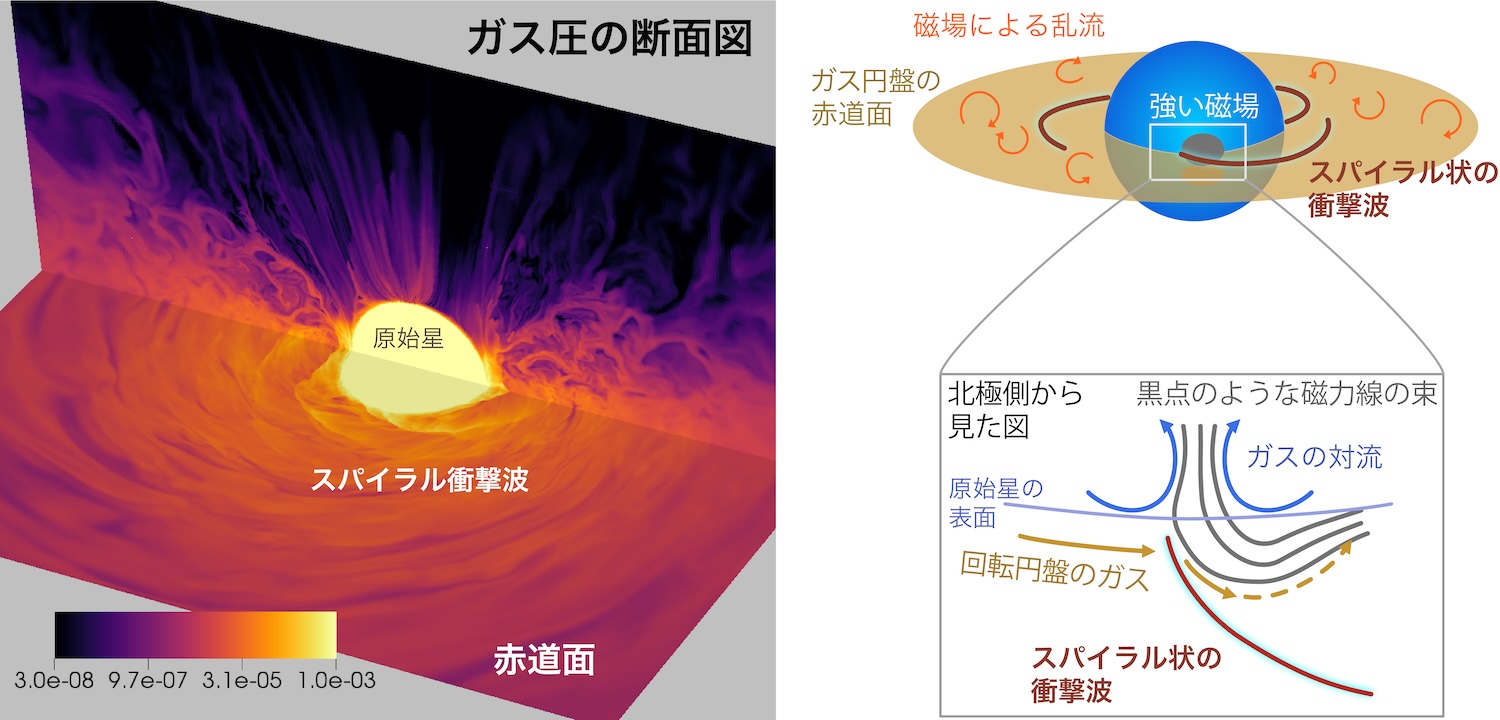

本研究グループは、様々な技術的工夫を重ねることで、太陽型星の原始星モデルを構築し、大規模シミュレーションを可能にしました。その結果、原始星が原始惑星系円盤にスパイラル状の衝撃波を立てながらガスを取り込んでいくという、これまで知られていなかった成長の様子を発見しました。さらに、原始星はガス円盤との相互作用を通じて強い磁場で覆われることで、磁場のエネルギーを使って太陽フレアのような爆発現象や高速なガス噴出を引き起こすことも明らかになりました。このようなダイナミックな現象が起きている原始星の周りでは円盤物質の大循環も起きており、特別な隕石鉱物の起源についても新たなヒントが得られました。

原始星とガス円盤の境界領域は、星形成の研究におけるフロンティアの一つでした。本研究により、星の進化や太陽系の起源に関する理解がさらに深まることが期待されます。

本研究成果は、米国の天文学専門誌アストロフィジカルジャーナル(The Astrophysical Journal)に、5月14日に掲載されました。また、本研究で行われたシミュレーションの一部には、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」が利用されました。詳細な内容については、大阪大学プレスリリースをご覧ください。(2025年5月28日掲載)

ダウンロード: [文字あり PNG (2.06 MB)] [文字なし PNG (2 MB)]

ダウンロード: [全体 PNG (1.31 MB)] [シミュレーションのみ,文字なし PNG (415 KB)]

論文情報

タイトル:"Connecting a Magnetized Disk to a Convective Low-mass Protostar: A Global 3D Model of Boundary Layer Accretion"

著者:Shinsuke Takasao, Takashi Hosokawa, Kengo Tomida, and Kazunari Iwasaki

掲載誌:The Astrophysical Journal

DOI: 10.3847/1538-4357/adc37b

本研究で用いられたスーパーコンピュータについて

画像・映像の利用について

- 画像をご利用になる際には、必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします。

- 本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください。

関連リンク

大阪大学:赤ちゃん星がガスを食べて成長する様子を大規模3次元シミュレーションで世界初観測!

武蔵野美術大学:赤ちゃん星がガスを食べて成長する様子を大規模3次元シミュレーションで世界初観測!

京都大学:赤ちゃん星がガスを食べて成長する様子を大規模3次元シミュレーションで世界初観測!

東北大学:赤ちゃん星がガスを食べて成長する様子を大規模3次元シミュレーションで世界初観測!