AIとスーパーコンピュータで広大な銀河地図を解読―宇宙の成り立ちを決める物理量を精密に測定―

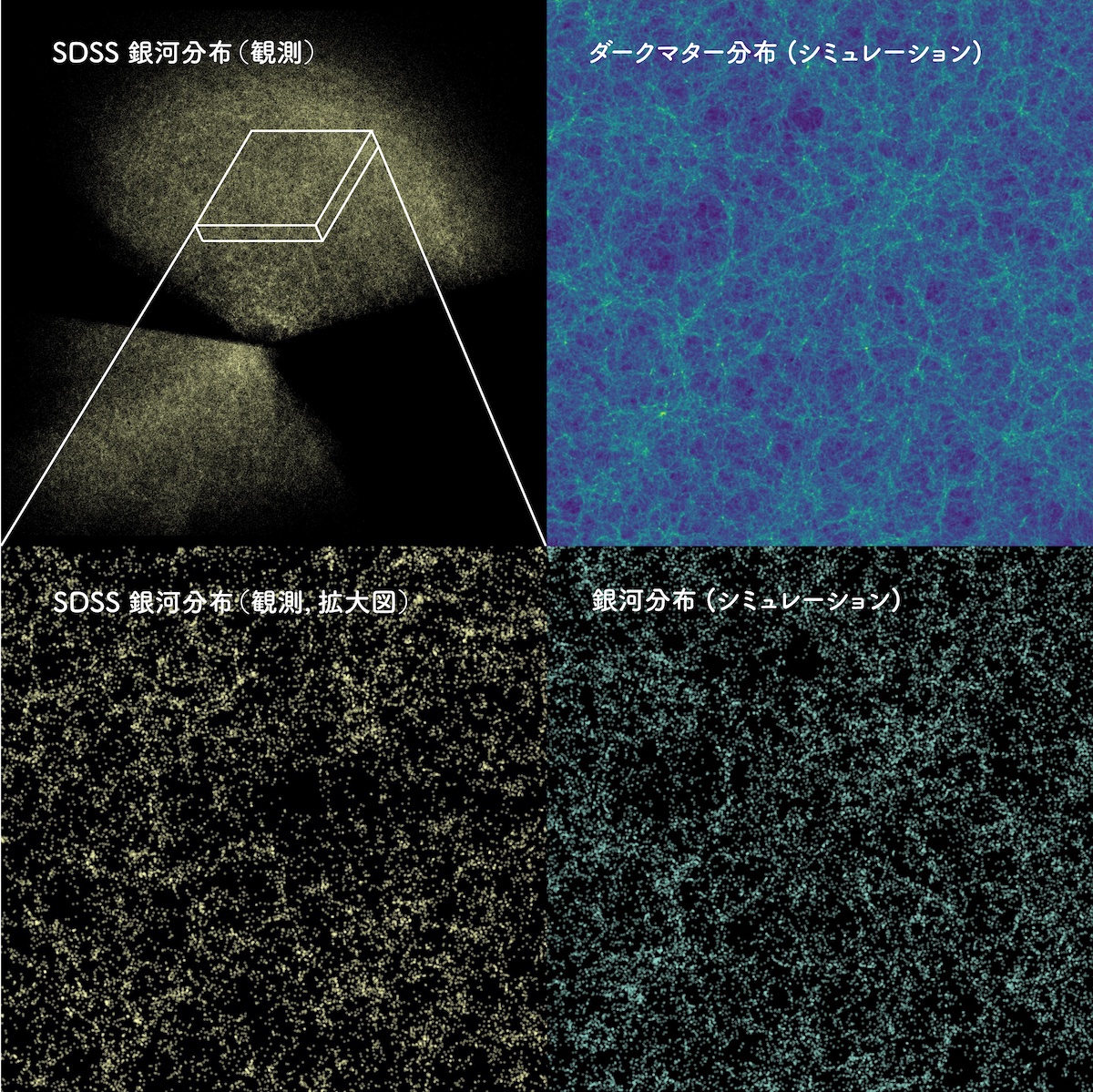

アリゾナ大学天文学科 小林洋祐 博士研究員(2021年まで東京⼤学国際⾼等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(以下カブリIPMU)大学院生及び特任研究員)、京都⼤学基礎物理学研究所 ⻄道啓博 特定准教授(兼:カブリIPMU客員科学研究員)、カブリIPMU ⾼⽥昌広 教授、名古屋大学素粒子宇宙起源研究所 宮武広直 准教授からなる共同研究チームは、現在世界最大の銀河サーベイであるスローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)から得られた銀河の3次元分布(地球から見た奥行き方向および2次元角度方向)のデータと、宇宙の大規模構造の理論模型を比較し、「宇宙論パラメータ」と呼ばれる、宇宙の性質を決める基本的な物理量を測定しました。これを行うために、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いて様々な宇宙論パラメータを仮定して宇宙の構造形成シミュレーションを実行し、その大規模データを人工知能(AI)技術のひとつであるニューラルネットワークに学習させることで、任意の宇宙論パラメータに対する理論計算を高速かつ高精度に実行できるソフトウェアを開発しました。つまり、今回の解析は銀河地図の観測とあらゆる宇宙論モデルのシミュレーションとの比較と同等になります。直接数値シミュレーションを用いてこの操作を行うには、現実的な時間では完了できないほど膨大な計算量が必要です。ニューラルネットワークに基づくモデルを用いることで、世界で初めてこのような解析が可能となりました。その結果、ダークマターの総量、および現在の宇宙の凸凹の度合いを表す宇宙論パラメータを、先行研究を上回る精度で測定することに成功しました。今回の手法は、カブリIPMUのリードで現在開発が進んでいるすばる望遠鏡超広視野多天体分光装置Prime Focus Spectrograph (PFS) による広天域銀河サーベイのデータにも適用することができます。本研究成果は、2022年4⽉20⽇に⽶国の物理学専⾨誌「Physical Review D」にオンライン掲載されました。

アリゾナ大学天文学科 小林洋祐 博士研究員(2021年まで東京⼤学国際⾼等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(以下カブリIPMU)大学院生及び特任研究員)、京都⼤学基礎物理学研究所 ⻄道啓博 特定准教授(兼:カブリIPMU客員科学研究員)、カブリIPMU ⾼⽥昌広 教授、名古屋大学素粒子宇宙起源研究所 宮武広直 准教授からなる共同研究チームは、現在世界最大の銀河サーベイであるスローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)から得られた銀河の3次元分布(地球から見た奥行き方向および2次元角度方向)のデータと、宇宙の大規模構造の理論模型を比較し、「宇宙論パラメータ」と呼ばれる、宇宙の性質を決める基本的な物理量を測定しました。これを行うために、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いて様々な宇宙論パラメータを仮定して宇宙の構造形成シミュレーションを実行し、その大規模データを人工知能(AI)技術のひとつであるニューラルネットワークに学習させることで、任意の宇宙論パラメータに対する理論計算を高速かつ高精度に実行できるソフトウェアを開発しました。つまり、今回の解析は銀河地図の観測とあらゆる宇宙論モデルのシミュレーションとの比較と同等になります。直接数値シミュレーションを用いてこの操作を行うには、現実的な時間では完了できないほど膨大な計算量が必要です。ニューラルネットワークに基づくモデルを用いることで、世界で初めてこのような解析が可能となりました。その結果、ダークマターの総量、および現在の宇宙の凸凹の度合いを表す宇宙論パラメータを、先行研究を上回る精度で測定することに成功しました。今回の手法は、カブリIPMUのリードで現在開発が進んでいるすばる望遠鏡超広視野多天体分光装置Prime Focus Spectrograph (PFS) による広天域銀河サーベイのデータにも適用することができます。本研究成果は、2022年4⽉20⽇に⽶国の物理学専⾨誌「Physical Review D」にオンライン掲載されました。

東京大学大学院理学系研究科の藤井通子准教授らは、独自に開発したシミュレーション手法を用い、これまでより星の運動を正確に解いた星団形成シミュレーションを行いました。その結果、星同士の重力相互作用によって大質量星が星団の中心から外縁部へと弾き出される時に、星団中心部分に集まる密度の高い分子雲の一方に穴を開け、星団の中心から一方向に広がる電離領域が作られました。また、ガイア衛星の観測データとの比較により、オリオン大星雲の大質量星の運動が、シミュレーションから予測されるものと一致していることを示しました。

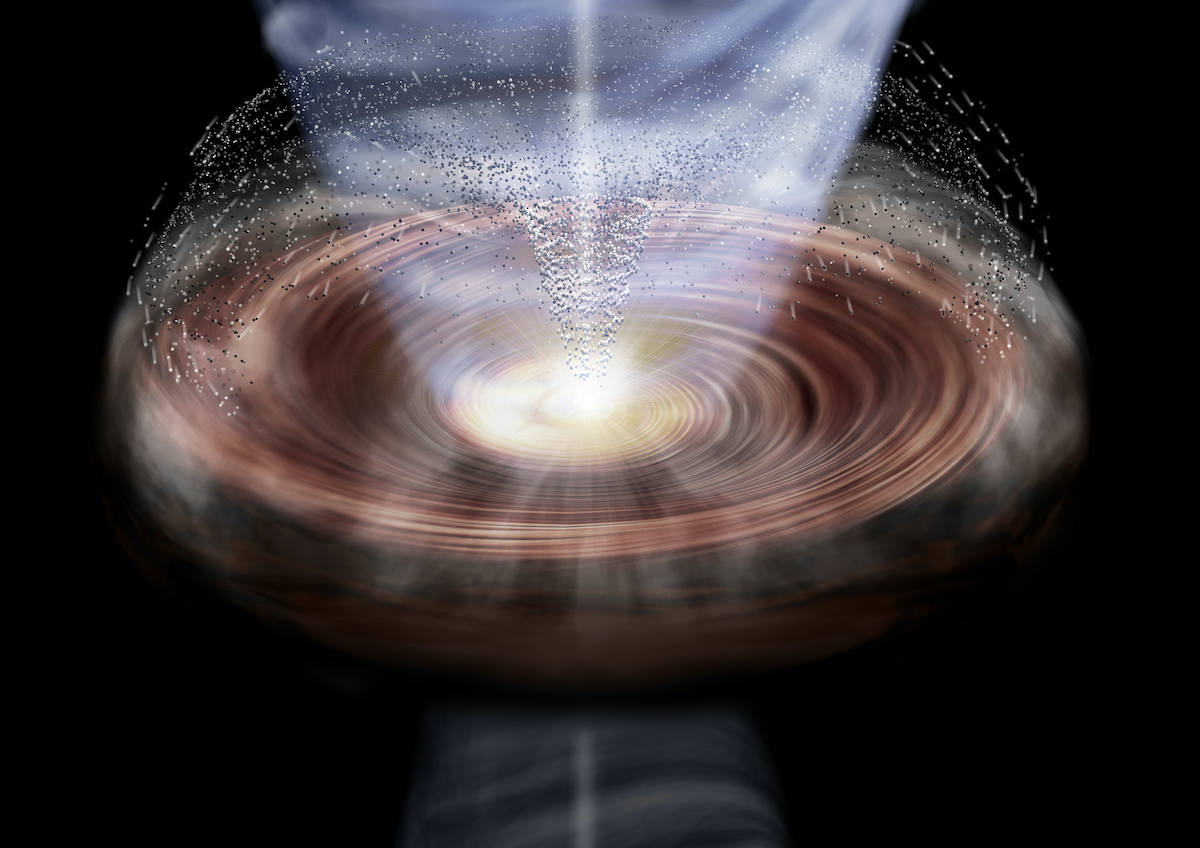

東京大学大学院理学系研究科の藤井通子准教授らは、独自に開発したシミュレーション手法を用い、これまでより星の運動を正確に解いた星団形成シミュレーションを行いました。その結果、星同士の重力相互作用によって大質量星が星団の中心から外縁部へと弾き出される時に、星団中心部分に集まる密度の高い分子雲の一方に穴を開け、星団の中心から一方向に広がる電離領域が作られました。また、ガイア衛星の観測データとの比較により、オリオン大星雲の大質量星の運動が、シミュレーションから予測されるものと一致していることを示しました。 鹿児島大学の塚本裕介 助教らの研究チームは,惑星の種となる固体微粒子の「ダスト」(数ミリメートル程度に成長した塵)が惑星のゆりかごである「原始惑星系円盤」に降り積もる現象を,国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いたシミュレーションによって発見しました.研究グループは,この現象を火山噴火における降灰との類似性から,「天空の降灰現象」と名付けました.地球上の火山噴火による降灰は,人々の生活に大きな影響を与えますが,今回発見した天空の「降灰」は,円盤の外側領域で惑星の種を成長させるメカニズムとなる可能性があります.また,今回の発見は,形成期にある原始星周囲でのダストの成長と運動を最新のスーパーコンピュータによる3次元シミュレーションによって世界で初めて解明し,それが惑星形成に重要な役割を果たすという,星と惑星形成についてのまったく新しい理論的理解への道を開くという点でも重要です.この研究成果は,Yusuke Tsukamoto et al. ““Ashfall” induced by molecular outflow in protostar evolution” として,米国の天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に 2021 年 10 月 15 日付けで掲載されました.( 2021 年 12 月 14 日プレスリリース)

鹿児島大学の塚本裕介 助教らの研究チームは,惑星の種となる固体微粒子の「ダスト」(数ミリメートル程度に成長した塵)が惑星のゆりかごである「原始惑星系円盤」に降り積もる現象を,国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いたシミュレーションによって発見しました.研究グループは,この現象を火山噴火における降灰との類似性から,「天空の降灰現象」と名付けました.地球上の火山噴火による降灰は,人々の生活に大きな影響を与えますが,今回発見した天空の「降灰」は,円盤の外側領域で惑星の種を成長させるメカニズムとなる可能性があります.また,今回の発見は,形成期にある原始星周囲でのダストの成長と運動を最新のスーパーコンピュータによる3次元シミュレーションによって世界で初めて解明し,それが惑星形成に重要な役割を果たすという,星と惑星形成についてのまったく新しい理論的理解への道を開くという点でも重要です.この研究成果は,Yusuke Tsukamoto et al. ““Ashfall” induced by molecular outflow in protostar evolution” として,米国の天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に 2021 年 10 月 15 日付けで掲載されました.( 2021 年 12 月 14 日プレスリリース) 茨城大学,工学院大学,東北大学らの研究グループは,国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いた数値流体シミュレーションにより,原始惑星系円盤にて観測されるリング構造が惑星形成の歴史を示している可能性を明らかにしました.惑星は生まれたての若い星の周囲にある「原始惑星系円盤」で作られます.近年,チリの大型電波干渉計「アルマ望遠鏡」によってその詳細な構造が明らかになってきており,原始惑星系円盤にはリング状の構造がたくさん存在することなどが分かっています.このリング構造を作り出す要因のひとつに,円盤内で形成される惑星の存在が考えられています.これまで惑星によって作られたリング構造には,常に惑星が付随するものと考えられてきました.しかし今回の計算から,惑星が生まれたときに形成されたリング構造はその場所に残る一方,惑星は中心の星に向かって,リングを「置き去り」にして移動する場合があるということが分かりました.移動した惑星はその先で新たなリングを作ることから,原始惑星系円盤内で動いた惑星の「始点」と「終点」に2つのリングが作られることになります.この計算結果は,観測されているリング構造が惑星形成の歴史をそのまま残している可能性を示唆しています.今後,次世代の望遠鏡であるTMTやngVLAによって,内側に移動した惑星を直接見つけることが出来れば,この説が裏付けられると期待されます.この成果は,2021 年 11 月 12 日付で,米国の天文学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に掲載されました.

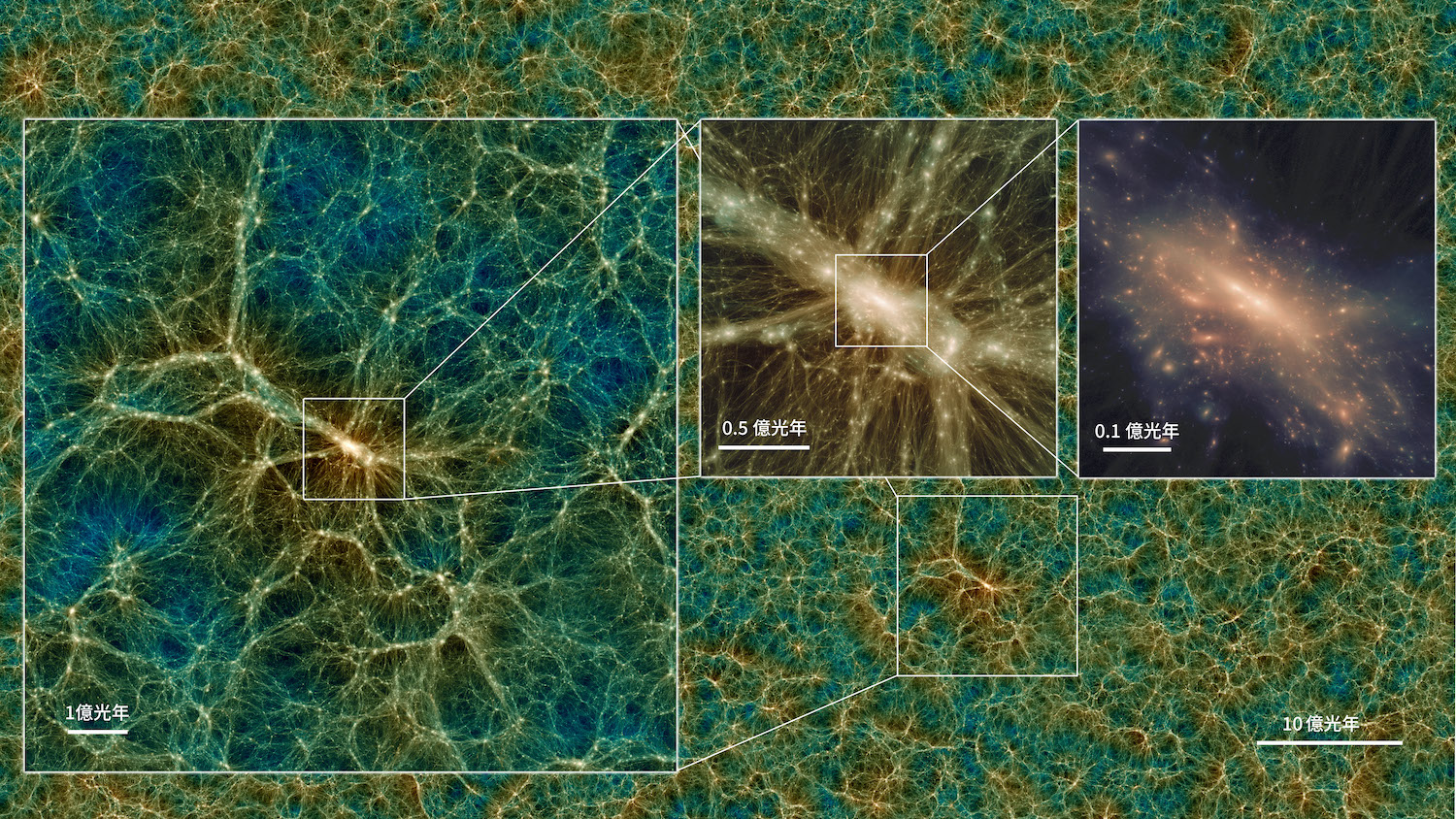

茨城大学,工学院大学,東北大学らの研究グループは,国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いた数値流体シミュレーションにより,原始惑星系円盤にて観測されるリング構造が惑星形成の歴史を示している可能性を明らかにしました.惑星は生まれたての若い星の周囲にある「原始惑星系円盤」で作られます.近年,チリの大型電波干渉計「アルマ望遠鏡」によってその詳細な構造が明らかになってきており,原始惑星系円盤にはリング状の構造がたくさん存在することなどが分かっています.このリング構造を作り出す要因のひとつに,円盤内で形成される惑星の存在が考えられています.これまで惑星によって作られたリング構造には,常に惑星が付随するものと考えられてきました.しかし今回の計算から,惑星が生まれたときに形成されたリング構造はその場所に残る一方,惑星は中心の星に向かって,リングを「置き去り」にして移動する場合があるということが分かりました.移動した惑星はその先で新たなリングを作ることから,原始惑星系円盤内で動いた惑星の「始点」と「終点」に2つのリングが作られることになります.この計算結果は,観測されているリング構造が惑星形成の歴史をそのまま残している可能性を示唆しています.今後,次世代の望遠鏡であるTMTやngVLAによって,内側に移動した惑星を直接見つけることが出来れば,この説が裏付けられると期待されます.この成果は,2021 年 11 月 12 日付で,米国の天文学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に掲載されました. 千葉大学 石山智明 准教授を中心とする国際研究グループは、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイII」の全 CPU コアを用いて、世界最大規模のダークマター構造形成シミュレーションに成功し、100 テラバイト以上のシミュレーションデータをインターネットクラウド上に公開しました。現在、国立天文台のすばる望遠鏡などを用いた大規模天体サーベイ観測が進められていますが、観測から多くの情報を引き出し検証するには、銀河や活動銀河核の巨大な模擬カタログが必要です。本データはそのための基礎データとして位置づけられ、宇宙の大規模構造と銀河形成の解明に向けた研究に役立てられます。本研究の成果は、2021 年 9 月に英国の『王立天文学会誌』に掲載されました。( 2021 年 9 月 10 日プレスリリース)

千葉大学 石山智明 准教授を中心とする国際研究グループは、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイII」の全 CPU コアを用いて、世界最大規模のダークマター構造形成シミュレーションに成功し、100 テラバイト以上のシミュレーションデータをインターネットクラウド上に公開しました。現在、国立天文台のすばる望遠鏡などを用いた大規模天体サーベイ観測が進められていますが、観測から多くの情報を引き出し検証するには、銀河や活動銀河核の巨大な模擬カタログが必要です。本データはそのための基礎データとして位置づけられ、宇宙の大規模構造と銀河形成の解明に向けた研究に役立てられます。本研究の成果は、2021 年 9 月に英国の『王立天文学会誌』に掲載されました。( 2021 年 9 月 10 日プレスリリース)