すばる望遠鏡が見つけた太陽系の「化石」

すばる望遠鏡による観測で、小天体セドナに代表される、太陽系外縁部を特異な軌道で公転する小天体群「セドノイド」の一員となる4番目の天体が新たに発見されました。研究チームによって「アンモナイト」の愛称がつけられたこの天体「2023 KQ14」は、太陽系形成初期から安定した軌道を持っていたことが、国立天文台の「計算サーバ」などを用いた数値シミュレーションから示されました。アンモナイトの発見は黎明期の太陽系の記憶をとどめた「化石」として、未知の第9惑星の存在や太陽系の成り立ちを解明する手がかりになると期待されています。(2025年7月15日 プレスリリース)

すばる望遠鏡による観測で、小天体セドナに代表される、太陽系外縁部を特異な軌道で公転する小天体群「セドノイド」の一員となる4番目の天体が新たに発見されました。研究チームによって「アンモナイト」の愛称がつけられたこの天体「2023 KQ14」は、太陽系形成初期から安定した軌道を持っていたことが、国立天文台の「計算サーバ」などを用いた数値シミュレーションから示されました。アンモナイトの発見は黎明期の太陽系の記憶をとどめた「化石」として、未知の第9惑星の存在や太陽系の成り立ちを解明する手がかりになると期待されています。(2025年7月15日 プレスリリース)

国立天文台 天文シミュレーションプロジェクトは,天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ(ツー)」に替わる新たなスーパーコンピュータとして,HPE Cray XD2000システムを導入し,2024年12月2日より国立天文台 水沢キャンパス(岩手県奥州市水沢)にて運用を開始しました.この新システムの愛称は,前システムを引き継ぎ「アテルイⅢ(スリー)」と名付けられました.

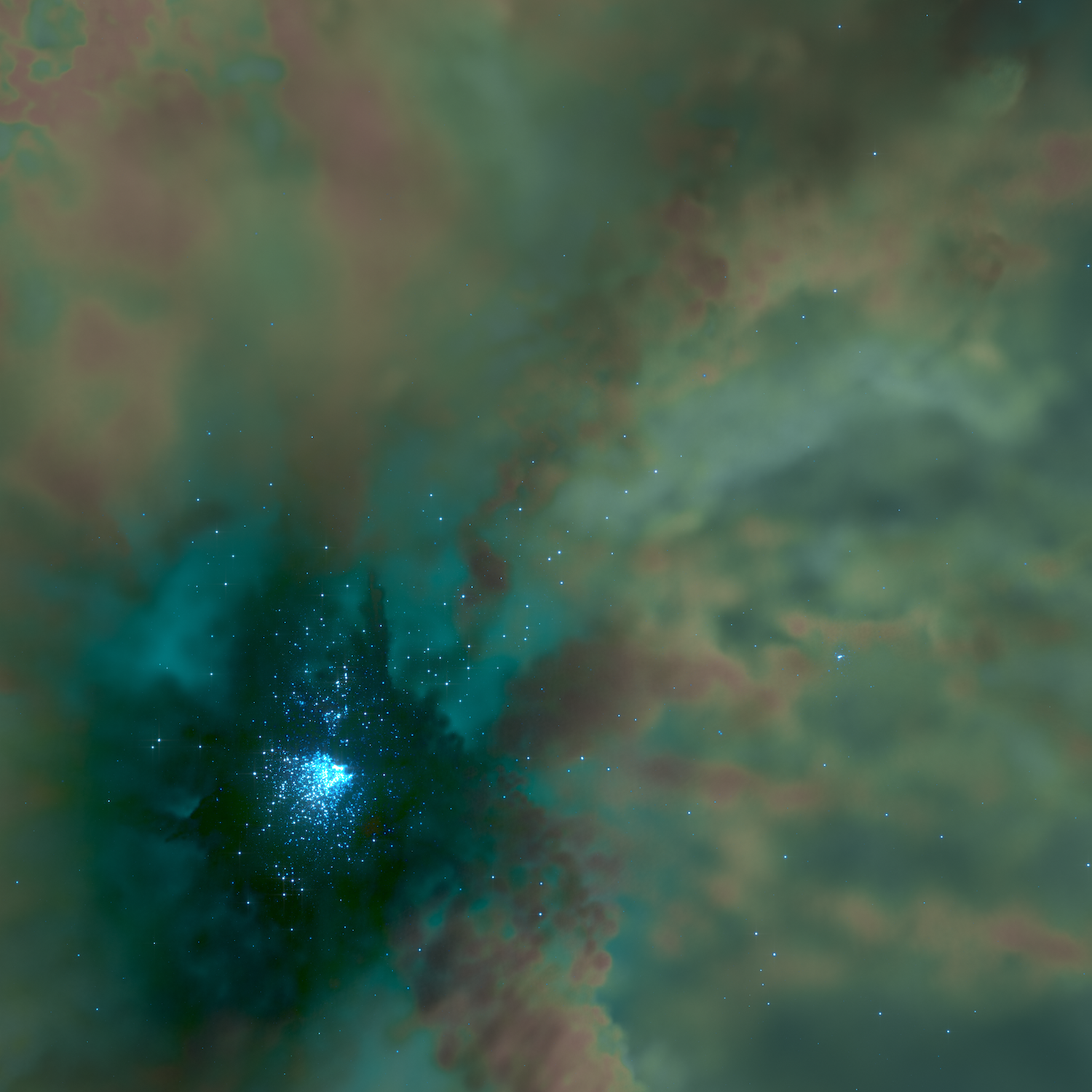

国立天文台 天文シミュレーションプロジェクトは,天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ(ツー)」に替わる新たなスーパーコンピュータとして,HPE Cray XD2000システムを導入し,2024年12月2日より国立天文台 水沢キャンパス(岩手県奥州市水沢)にて運用を開始しました.この新システムの愛称は,前システムを引き継ぎ「アテルイⅢ(スリー)」と名付けられました. 東京大学大学院理学系研究科の藤井通子 准教授をはじめとする研究グループは、球状星団の形成過程で、星の合体から超大質量星を経て中間質量ブラックホールが形成され得ることを、数値シミュレーションにより明らかにしました。

東京大学大学院理学系研究科の藤井通子 准教授をはじめとする研究グループは、球状星団の形成過程で、星の合体から超大質量星を経て中間質量ブラックホールが形成され得ることを、数値シミュレーションにより明らかにしました。 木星の衛星のひとつであるエウロパは氷殻で覆われており,その下には海があると考えられています.そのため,生命が存在する可能性がある天体として注目されています.パデュー大学(米国)の脇田茂 研究員らによる研究チームは,エウロパ表面の「多重リング盆地」と呼ばれる地形に着目し,国立天文台が運用する「計算サーバ」を用いて天体衝突シミュレーションを行うことで多重リング盆地の形成過程を調べ,エウロパの氷殻の厚さを導きだしました.計算の結果,硬い層ともろい層から成る少なくとも約20キロメートルの厚さの氷殻を考えると,多重リング盆地の地形をよく説明できることが明らかとなりました.氷殻の厚さはエウロパでの生命居住可能性を議論する上で重要な情報であり,今後の進展が期待されます.

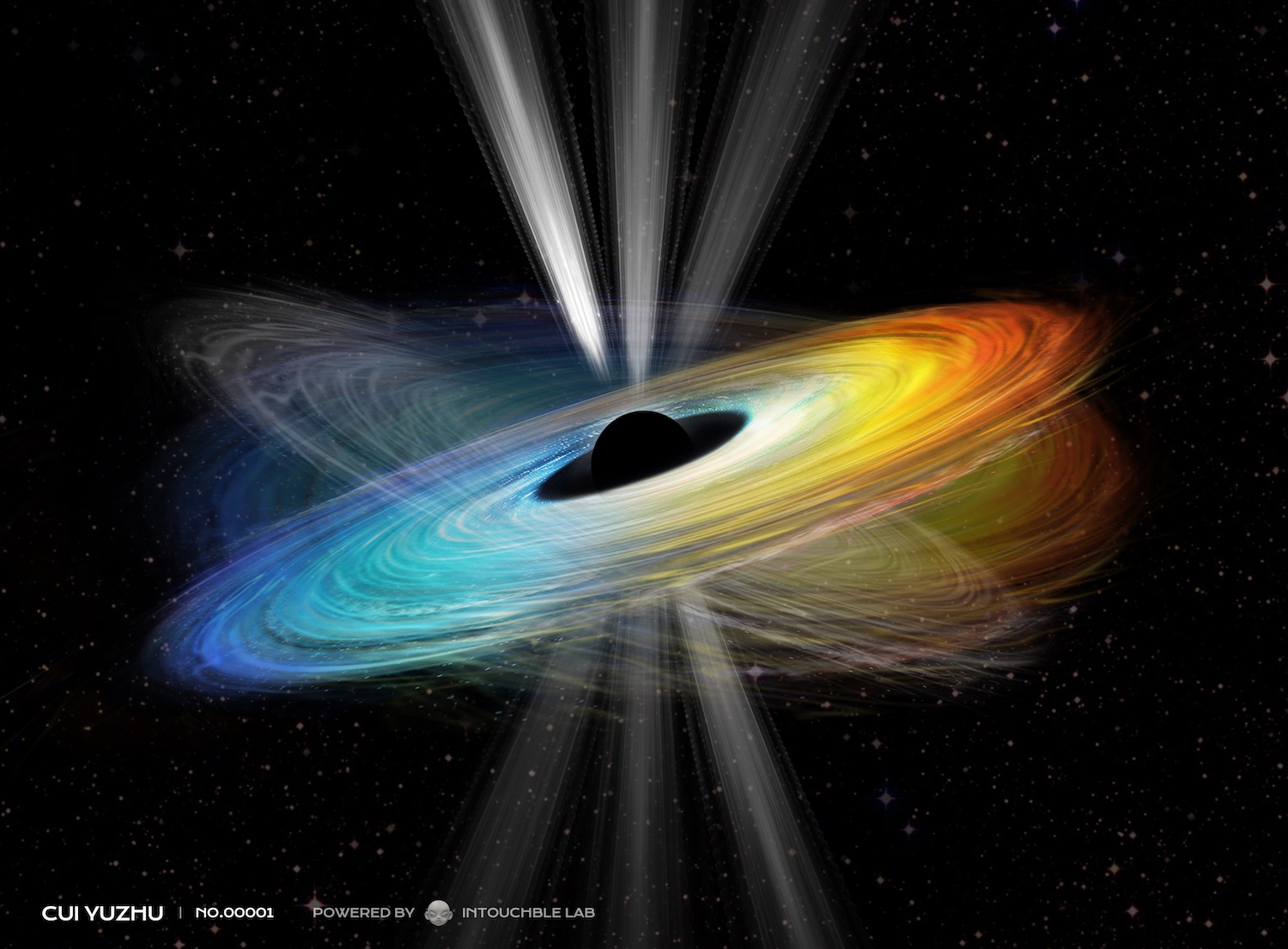

木星の衛星のひとつであるエウロパは氷殻で覆われており,その下には海があると考えられています.そのため,生命が存在する可能性がある天体として注目されています.パデュー大学(米国)の脇田茂 研究員らによる研究チームは,エウロパ表面の「多重リング盆地」と呼ばれる地形に着目し,国立天文台が運用する「計算サーバ」を用いて天体衝突シミュレーションを行うことで多重リング盆地の形成過程を調べ,エウロパの氷殻の厚さを導きだしました.計算の結果,硬い層ともろい層から成る少なくとも約20キロメートルの厚さの氷殻を考えると,多重リング盆地の地形をよく説明できることが明らかとなりました.氷殻の厚さはエウロパでの生命居住可能性を議論する上で重要な情報であり,今後の進展が期待されます. Zhejiang Lab(中国)、国立天文台、東京大学宇宙線研究所、総合研究大学院大学、工学院大学などの研究者らによる国際研究チームは、東アジアVLBIネットワークをはじめとする観測装置を用いて、楕円銀河M87の中心から噴出するジェットの運動を詳しく観測しました。過去20年以上にわたって得られた多数の画像を分析しまとめた結果、ジェットの噴出方向が約11年周期で一般相対性理論が予言する歳差運動(首振り運動)をしていることを発見しました。本成果は、M87の巨大ブラックホールが自転(スピン)していることを強く示すとともに、強力なジェットの発生にブラックホールの自転が深く関与していることを裏付けるものです。研究成果は、英国の科学雑誌『ネイチャー』に2023年9月27日付で掲載されました。(2023年9月28日プレスリリース)

Zhejiang Lab(中国)、国立天文台、東京大学宇宙線研究所、総合研究大学院大学、工学院大学などの研究者らによる国際研究チームは、東アジアVLBIネットワークをはじめとする観測装置を用いて、楕円銀河M87の中心から噴出するジェットの運動を詳しく観測しました。過去20年以上にわたって得られた多数の画像を分析しまとめた結果、ジェットの噴出方向が約11年周期で一般相対性理論が予言する歳差運動(首振り運動)をしていることを発見しました。本成果は、M87の巨大ブラックホールが自転(スピン)していることを強く示すとともに、強力なジェットの発生にブラックホールの自転が深く関与していることを裏付けるものです。研究成果は、英国の科学雑誌『ネイチャー』に2023年9月27日付で掲載されました。(2023年9月28日プレスリリース) ソウル国立大学のジョンユァン・リー 教授、法政大学の松本倫明 教授らの国際研究チームは、3つの原始星からなる星系 IRAS 04239+2436 についてアルマ望遠鏡を用いて高い解像度で観測し、ガスの詳細な構造を調べました。その結果、衝撃波の存在を示す一酸化硫黄分子が発する電波輝線を検出し、その分布が細長くたなびく大きな3つの渦状腕を形作っていることを発見しました。観測から得られたガスの速度情報を、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイ」および「アテルイⅡ」を用いた数値シミュレーションと比較することにより、3つの渦状腕は3つの原始星にガスを供給する「ストリーマー」の役割も担っていることがわかりました。これまでストリーマーの起源については未解明でしたが、観測とシミュレーションのタッグによってストリーマーの起源を多重星のダイナミックな形成過程からはじめて明らかにしました。

ソウル国立大学のジョンユァン・リー 教授、法政大学の松本倫明 教授らの国際研究チームは、3つの原始星からなる星系 IRAS 04239+2436 についてアルマ望遠鏡を用いて高い解像度で観測し、ガスの詳細な構造を調べました。その結果、衝撃波の存在を示す一酸化硫黄分子が発する電波輝線を検出し、その分布が細長くたなびく大きな3つの渦状腕を形作っていることを発見しました。観測から得られたガスの速度情報を、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイ」および「アテルイⅡ」を用いた数値シミュレーションと比較することにより、3つの渦状腕は3つの原始星にガスを供給する「ストリーマー」の役割も担っていることがわかりました。これまでストリーマーの起源については未解明でしたが、観測とシミュレーションのタッグによってストリーマーの起源を多重星のダイナミックな形成過程からはじめて明らかにしました。 東京大学大気海洋研究所の渡辺泰士特任研究員(研究当時)・阿部彩子教授、国立天文台天文シミュレーションプロジェクトの伊藤孝士らによる研究グループは、気候モデルを用いた大規模な数値シミュレーションにより、現代との違いが特に顕著である約160-120万年前の氷期・間氷期サイクルをコンピュータ上で再現する事に成功しました。シミュレーションからは、天文学的外力が従来の認識よりもはるかに精妙に地球の気候に影響を与え、現代との差異を生んでいることも分かりました。将来、この方向の研究が進む事で、地球の気候に関する天文学的外力の役割や氷床と気候変動の仕組みが更によく理解され、地球の歴史や未来の変化をよりよく把握できることが期待されます。

東京大学大気海洋研究所の渡辺泰士特任研究員(研究当時)・阿部彩子教授、国立天文台天文シミュレーションプロジェクトの伊藤孝士らによる研究グループは、気候モデルを用いた大規模な数値シミュレーションにより、現代との違いが特に顕著である約160-120万年前の氷期・間氷期サイクルをコンピュータ上で再現する事に成功しました。シミュレーションからは、天文学的外力が従来の認識よりもはるかに精妙に地球の気候に影響を与え、現代との差異を生んでいることも分かりました。将来、この方向の研究が進む事で、地球の気候に関する天文学的外力の役割や氷床と気候変動の仕組みが更によく理解され、地球の歴史や未来の変化をよりよく把握できることが期待されます。 私たちが暮らす太陽系を含む天の川銀河は、宇宙が誕生した 138 億年前の数億年後から形成されてきたとみられています。しかし誕生から形成の過程は謎に満ちており、今でも解明されていないことがたくさんあります。

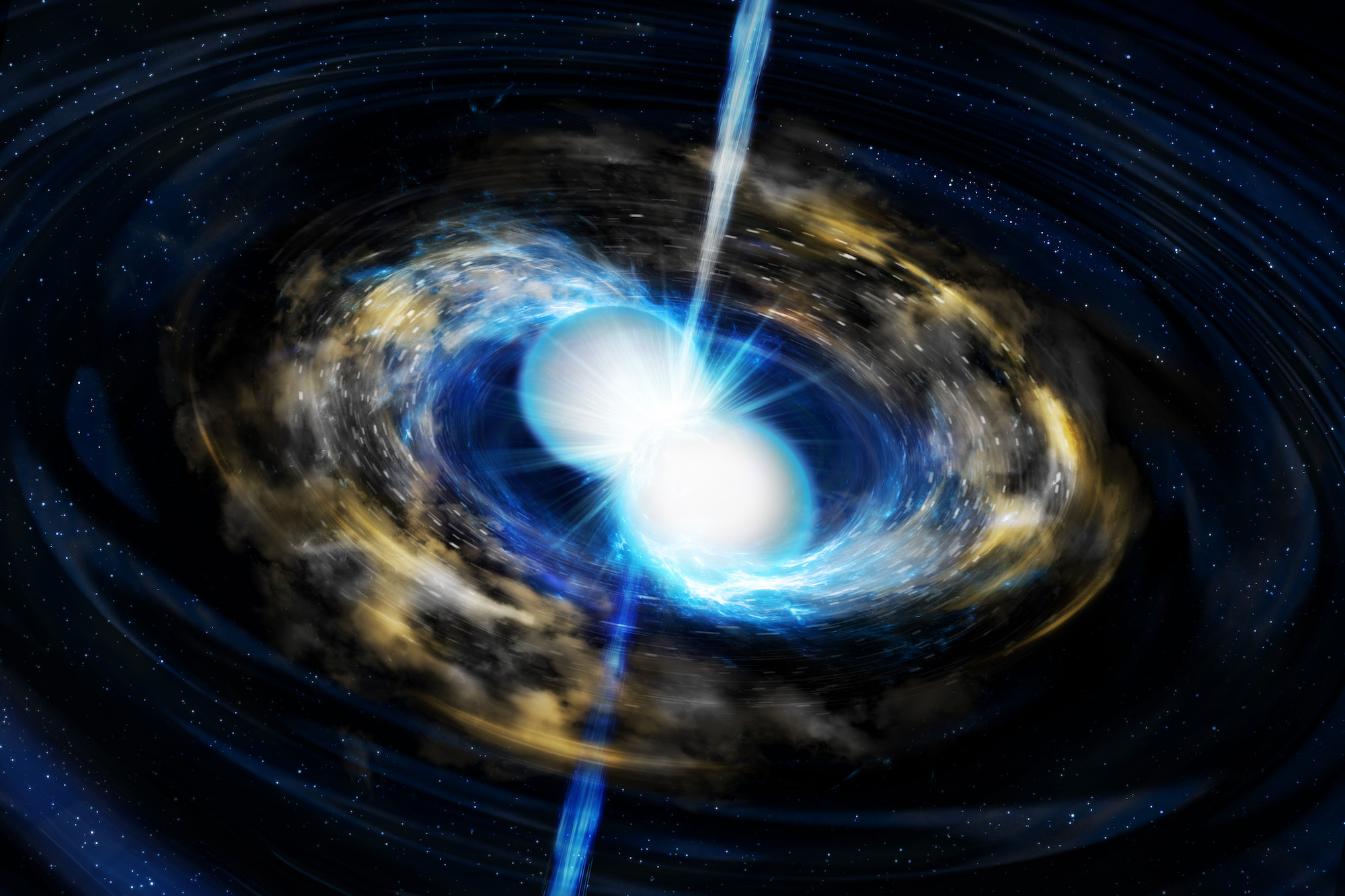

私たちが暮らす太陽系を含む天の川銀河は、宇宙が誕生した 138 億年前の数億年後から形成されてきたとみられています。しかし誕生から形成の過程は謎に満ちており、今でも解明されていないことがたくさんあります。 宇宙における金やプラチナ、レアアースなどの起源は天文学・宇宙物理学の長年の未解決問題です。起源天体としては中性子星の合体現象が有力視されていましたが、そのような現象で実際にどのような元素が合成されたかは明らかになっていませんでした。東北大学大学院理学研究科の土本菜々恵 大学院生(日本学術振興会特別研究員)らの研究グループは、中性子星合体からの光のスペクトルを解読するため、全ての重元素の性質を網羅するように調べ、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いて詳細な数値シミュレーションを行った結果、ランタンとセリウムという一部のレアアースが、中性子星の合体で実際に観測された赤外線スペクトルの特徴を説明できることを明らかにしました。これは個々のレアアースが中性子星の合体で作られた初めての直接的な証拠であり、宇宙における元素の起源の理解を大きく進めるものです。本研究成果は、Domoto et al. "Lanthanide Features in Near-infrared Spectra of Kilonovae" として、2022年10月26日付で天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』電子版に掲載されました。

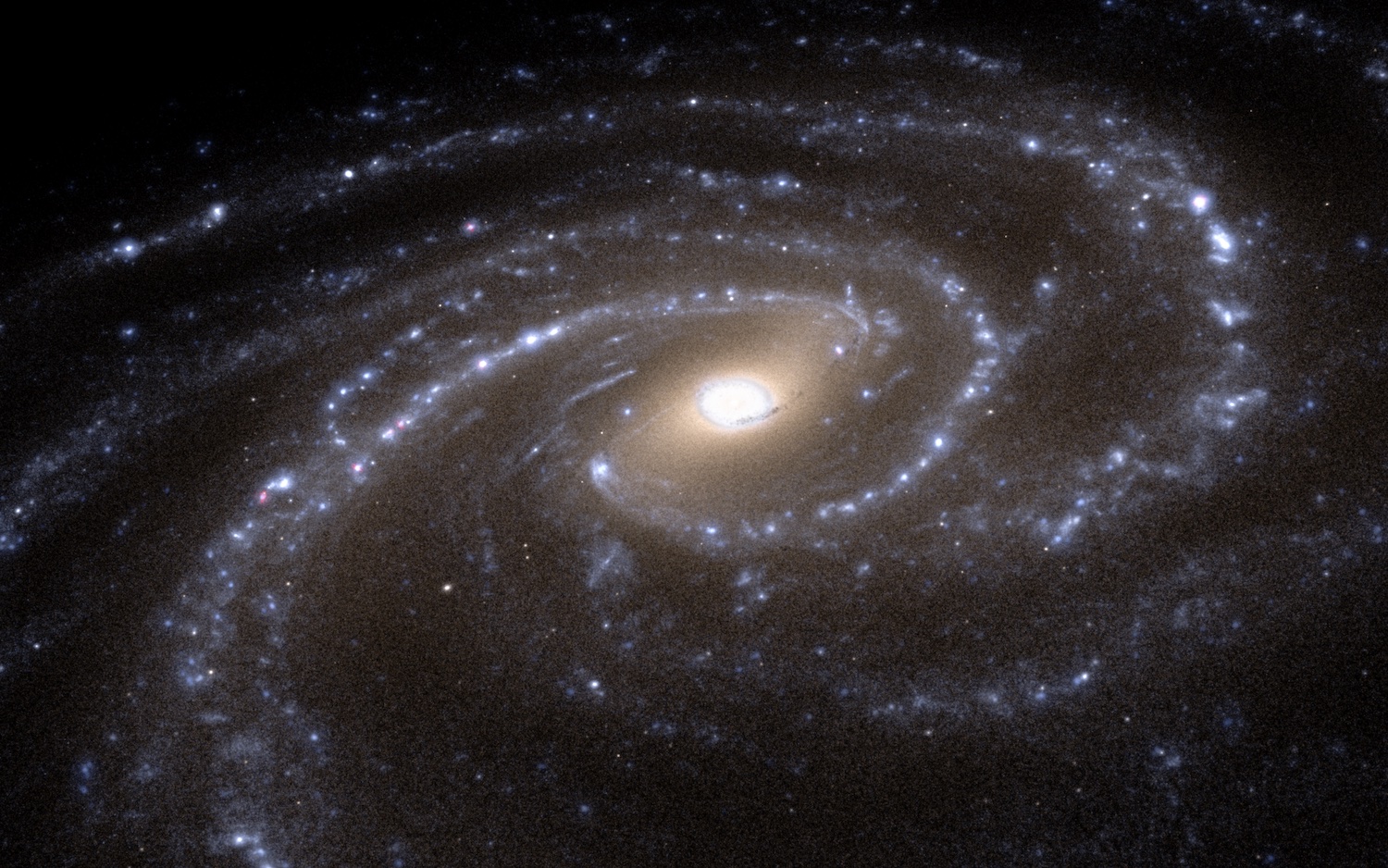

宇宙における金やプラチナ、レアアースなどの起源は天文学・宇宙物理学の長年の未解決問題です。起源天体としては中性子星の合体現象が有力視されていましたが、そのような現象で実際にどのような元素が合成されたかは明らかになっていませんでした。東北大学大学院理学研究科の土本菜々恵 大学院生(日本学術振興会特別研究員)らの研究グループは、中性子星合体からの光のスペクトルを解読するため、全ての重元素の性質を網羅するように調べ、国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いて詳細な数値シミュレーションを行った結果、ランタンとセリウムという一部のレアアースが、中性子星の合体で実際に観測された赤外線スペクトルの特徴を説明できることを明らかにしました。これは個々のレアアースが中性子星の合体で作られた初めての直接的な証拠であり、宇宙における元素の起源の理解を大きく進めるものです。本研究成果は、Domoto et al. "Lanthanide Features in Near-infrared Spectra of Kilonovae" として、2022年10月26日付で天体物理学専門誌『アストロフィジカル・ジャーナル』電子版に掲載されました。 国立天文台 JASMINE プロジェクトの馬場淳一 特任助教らの国際研究チームは、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いたシミュレーションによって、私たちが住む天の川銀河の中心付近に存在する棒状構造の形成が引き起こした変動の歴史について、新しいシナリオを打ち出しました。棒状構造が形成後まもなく、ガスが銀河の中心領域に流れ込み、そこで爆発的な星形成が起こり、新たに「中心核バルジ」が形成される一方、棒状構造ではガスが枯渇し星形成が急停止するということが明らかになりました。このような棒状構造の形成に伴う星形成活動の領域による違いの影響は、星の年齢構成の違いとして情報が刻まれるため、位置天文観測機「Gaia(ガイア)」や 2028 年打ち上げ予定の赤外線位置天文観測衛星「JASMINE(ジャスミン)」の観測データによって棒状構造の形成時期の解明に向けた研究に役立てられます。本研究成果は、Junichi Baba et al. “Age distribution of stars in boxy/peanut/X-shaped bulges formed without bar buckling” として、2022 年 3 月に英国の『王立天文学会誌』に掲載されました。( 2022 年 9 月 9 日プレスリリース)

国立天文台 JASMINE プロジェクトの馬場淳一 特任助教らの国際研究チームは、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いたシミュレーションによって、私たちが住む天の川銀河の中心付近に存在する棒状構造の形成が引き起こした変動の歴史について、新しいシナリオを打ち出しました。棒状構造が形成後まもなく、ガスが銀河の中心領域に流れ込み、そこで爆発的な星形成が起こり、新たに「中心核バルジ」が形成される一方、棒状構造ではガスが枯渇し星形成が急停止するということが明らかになりました。このような棒状構造の形成に伴う星形成活動の領域による違いの影響は、星の年齢構成の違いとして情報が刻まれるため、位置天文観測機「Gaia(ガイア)」や 2028 年打ち上げ予定の赤外線位置天文観測衛星「JASMINE(ジャスミン)」の観測データによって棒状構造の形成時期の解明に向けた研究に役立てられます。本研究成果は、Junichi Baba et al. “Age distribution of stars in boxy/peanut/X-shaped bulges formed without bar buckling” として、2022 年 3 月に英国の『王立天文学会誌』に掲載されました。( 2022 年 9 月 9 日プレスリリース)