概要

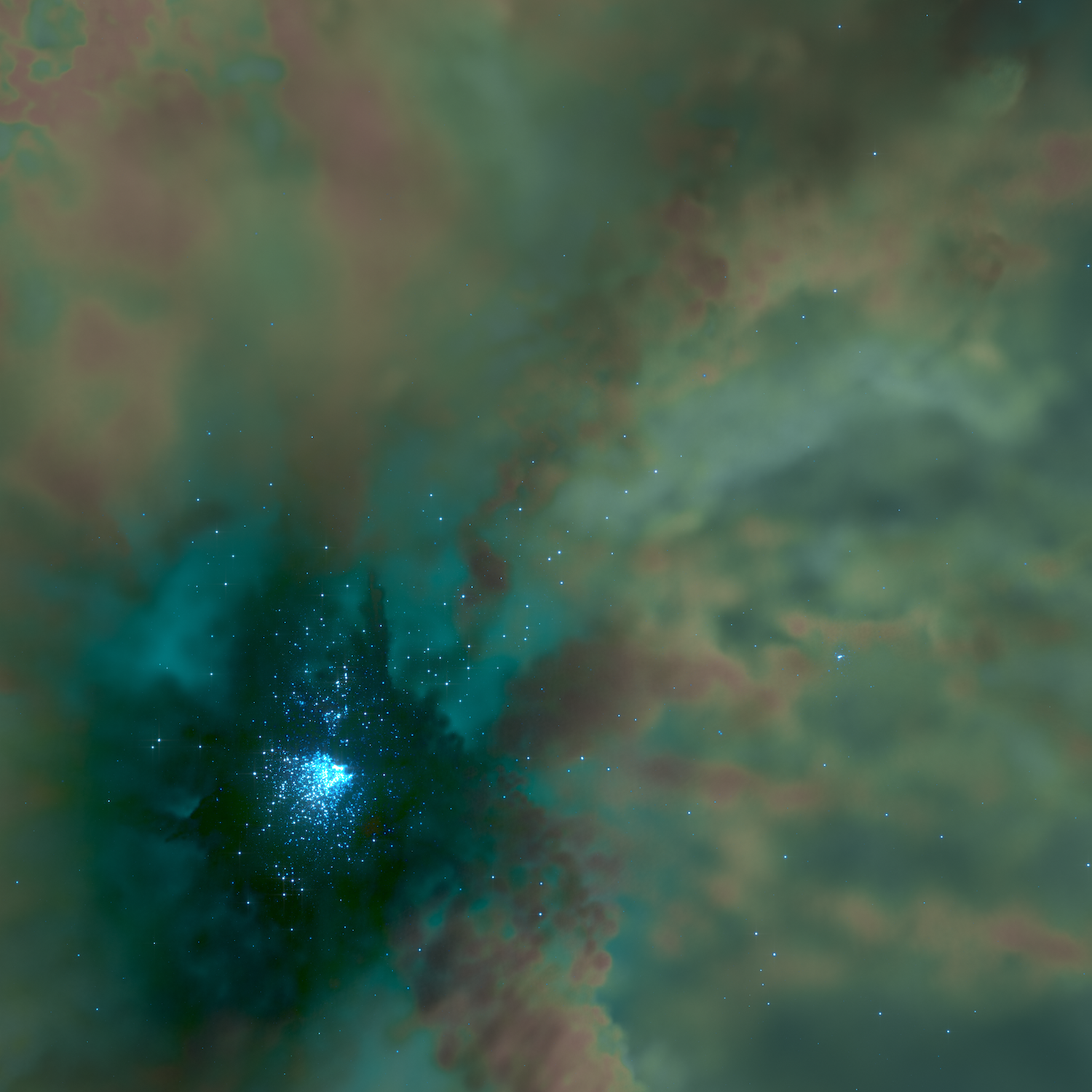

東京大学大学院理学系研究科の藤井通子(ふじい みちこ)准教授をはじめとする研究グループは、球状星団※1の形成過程で、星の合体から超大質量星※2を経て中間質量ブラックホール※3が形成され得ることを、数値シミュレーションにより明らかにしました。

本研究では新たに開発した計算手法により、世界で初めて球状星団の形成過程を、星一つ一つまで数値シミュレーションで再現しました。その結果、形成中の球状星団の中で星が次々と合体することによって、太陽の数千倍の質量を持つ超大質量星が形成され得ることが分かりました。さらに、星の進化の理論に基づいた計算によって、この超大質量星は後に太陽の数千倍の質量を持つ中間質量ブラックホールへと進化することを確かめました。これまでの観測から長年論争となっていた、球状星団における中間質量ブラックホールの存在を理論的に強く支持する結果です。

本研究で星一つ一つを再現した球状星団の形成シミュレーションは、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いたことで実現しました。(2024年5月31日プレスリリース)

ダウンロード: [PNG (11 MB)]

詳細

これまでさまざまな観測によって、ブラックホールの存在が明らかになっていますが、その多くが太陽の質量の 100 倍以下の恒星質量ブラックホールか、太陽の 10 万倍以上の質量を持ち銀河の中心にある巨大ブラックホールです。それらの中間である、太陽の数百から数万倍の質量を持つ「中間質量ブラックホール」の存在の有無が長年議論となっています。その中でも、特に、太陽の数千倍の質量の中間質量ブラックホールは強い観測的な証拠がなく、宇宙のどこでどのように形成されるのかは謎に包まれています。

太陽の数千倍の質量の中間質量ブラックホールが存在する場所の候補とされている天体に「球状星団」があります。球状星団は数百万個の星が球状に分布する天体であり、その中心に太陽の数千倍の質量を持つ中間質量ブラックホールの存在を示唆する観測がこれまでに報告されています。

ダウンロード: [JPG (699 KB)]

球状星団の中での中間質量ブラックホールの形成仮説は天体同士の衝突合体です。これまでの数値シミュレーションを用いた研究では、(1)星団内ではブラックホール同士の合体が繰り返し起こるが、500 太陽質量を超える前に、合体時の非等方な重力波放出によって星団外へ飛び去ってしまう、もしくは、(2)星同士が合体するが、最初から存在した大質量の星が合体した後は、強い星風※4によって星は質量を失い恒星質量ブラックホールになってしまう、という結果でした。

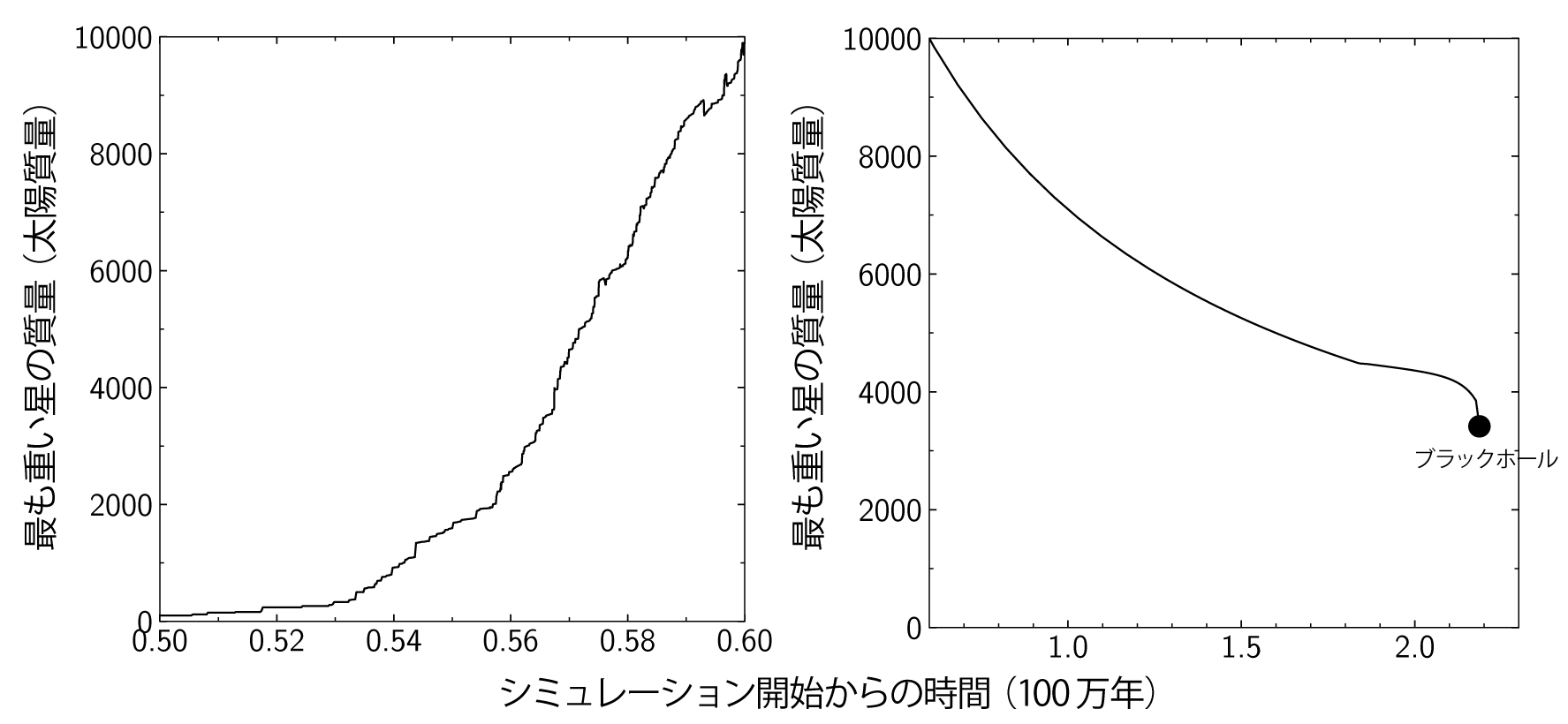

これらのシミュレーションがすでに出来上がった星団に対して行われているのに対し、本研究では、星々の母体となる分子雲※5内で星が次々と生まれ星団となる過程を、星同士の衝突合体も含めてシミュレーションしました。その結果、形成途中の星団の中で星が次々と合体し、最終的に太陽の 1 万倍程度の質量を持つ超大質量星が形成されることが明らかになりました(図 3 左)。星の進化の理論に基づいて計算を行うと、このような超大質量星は最終的に太陽の 3-4 千倍の質量を持つ中間質量ブラックホールになると予想されます(図 3 右)。今回のシミュレーションで得られた、星団とその中で形成されるブラックホール質量の関係は、観測から推定されている球状星団の質量とブラックホールの質量の関係と一致していました。この結果は、球状星団中に中間質量ブラックホールが存在することを理論的に強く示唆するものです。

ダウンロード: [JPG (152 KB)]

ダウンロード: [JPG (361 KB)]

本研究によって、太陽の数千倍の質量を持つ中間質量ブラックホールが、標準的な仮定を置いた数値シミュレーション中で形成されることが確かめられました。中間質量ブラックホールは、恒星質量ブラックホールと巨大ブラックホールを結ぶミッシングリンクであるため、中間質量ブラックホールの一つの形成過程を示せたことは、巨大ブラックホールの形成過程を理解する上で重要な意義があります。

また、本研究の星一つ一つを再現した球状星団形成シミュレーションは、本研究チームによって 2020 年に開発された新しいシミュレーションコードと国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」を用いることで、世界で初めて実現しました。

関連情報

「新しい高精度シミュレーションが明らかにした星団形成の現場」(2022/6/8)

論文情報

タイトル:"Simulations predict intermediate-mass black hole formation in globular clusters"

著者:Michiko S. Fujii, Long Wang, Ataru Tanikawa, Yutaka Hirai, Takayuki R. Saitoh

掲載誌:Science

DOI: 10.1126/science.adi4211

本研究で用いられたスーパーコンピュータについて

研究助成

本研究は、科研費「基盤(B)星一つ一つを分解したシミュレーションで探る大質量星団形成過程(課題番号:22H01259)」、「基盤(B)銀河シミュレーションで探る星団起源ブラックホール連星の宇宙史(課題番号:19H01933)」、「若手研究 宇宙論的シミュレーションと Gaia で迫る銀河系形成(課題番号:20K14532)」、「特別研究員奨励費 銀河形成シミュレーションとすばる望遠鏡 PFS で探る銀河の化学動力学進化史(課題番号:22KJ0157)」、「基盤(A) 明るい金属欠乏星の全北天域探査による初代星元素合成と初期銀河系形成の解明(課題番号:21H04499)」、「基盤(C) 球状星団の元素組成異常の起源の解明(課題番号:21K03614)」、「基盤(C) 銀河中心考古学:天の川銀河の棒状構造はいつ形成され、どのように進化してきたのか?( 課題番号:21K03633)」、「基盤(C)3 次元流体シミュレーションで解き明かす超高速度白色矮星と Ia 型超新星の起源(課題番号:19K03907)」、科研費「基盤(C) 大質量星連星を手がかりとする初代星と重力波起源天体の探査 (課題番号:22K03688)」、「基盤(C)孤立環境から高密度星団環境に渡る全恒星系での連星ブラックホール形成過程の解明(課題番号:24K07040)」、「富岳」成果創出加速プログラム「シミュレーションと AI の融合で解明する宇宙の構造と進化(課題番号:JPMXP1020230406)」、東京大学卓越研究員の支援により実施されました。

用語解説

(※1)球状星団:数百万個以上の星が球状に分布し互いの重力によって束縛されている天体。

(※2)超大質量星:太陽の数百倍から 1 万倍もの質量を持つ星。まだその存在について観測的な証拠はない。

(※3)中間質量ブラックホール:太陽の 100 倍から 1 万倍の質量を持つブラックホール。

(※4)星風:星から吹き出すガスの流れ。質量が大きい星ほど、星風が強く質量損失率が高い傾向がある。

(※5)分子雲:数から数十 K(ケルビン)程度の低温で、主に水素分子から成る星間ガス。

画像・映像の利用について

- 画像をご利用になる際には、必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします。

- 本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください。

関連リンク

東京大学 プレスリリース:最先端のシミュレーションによって明らかになった中間質量ブラックホール形成過程

国立天文台 プレスリリース:最先端のシミュレーションによって明らかになった中間質量ブラックホール形成過程