【概要】

名古屋大学高等研究院(兼・大学院理学研究科)の藤井悠里 特任助教と国立天文台科学研究部の荻原正博 特任助教は,土星とその衛星タイタンのように,ガス惑星が大きな衛星をひとつだけもつ系の形成シナリオを初めて提唱しました.

土星の衛星は現在82個見つかっていますが,その中でも衛星タイタンはひときわ大きいことで有名です.これまでの研究では,このような大きな衛星が惑星の周りにできたとしても複数できるか,もしくはすぐに惑星に落ち込んでしまい残ることができないとされてきました.そのため,大きな衛星をひとつしか持たない衛星系がどのように形成されるかは,長らく謎とされてきました.

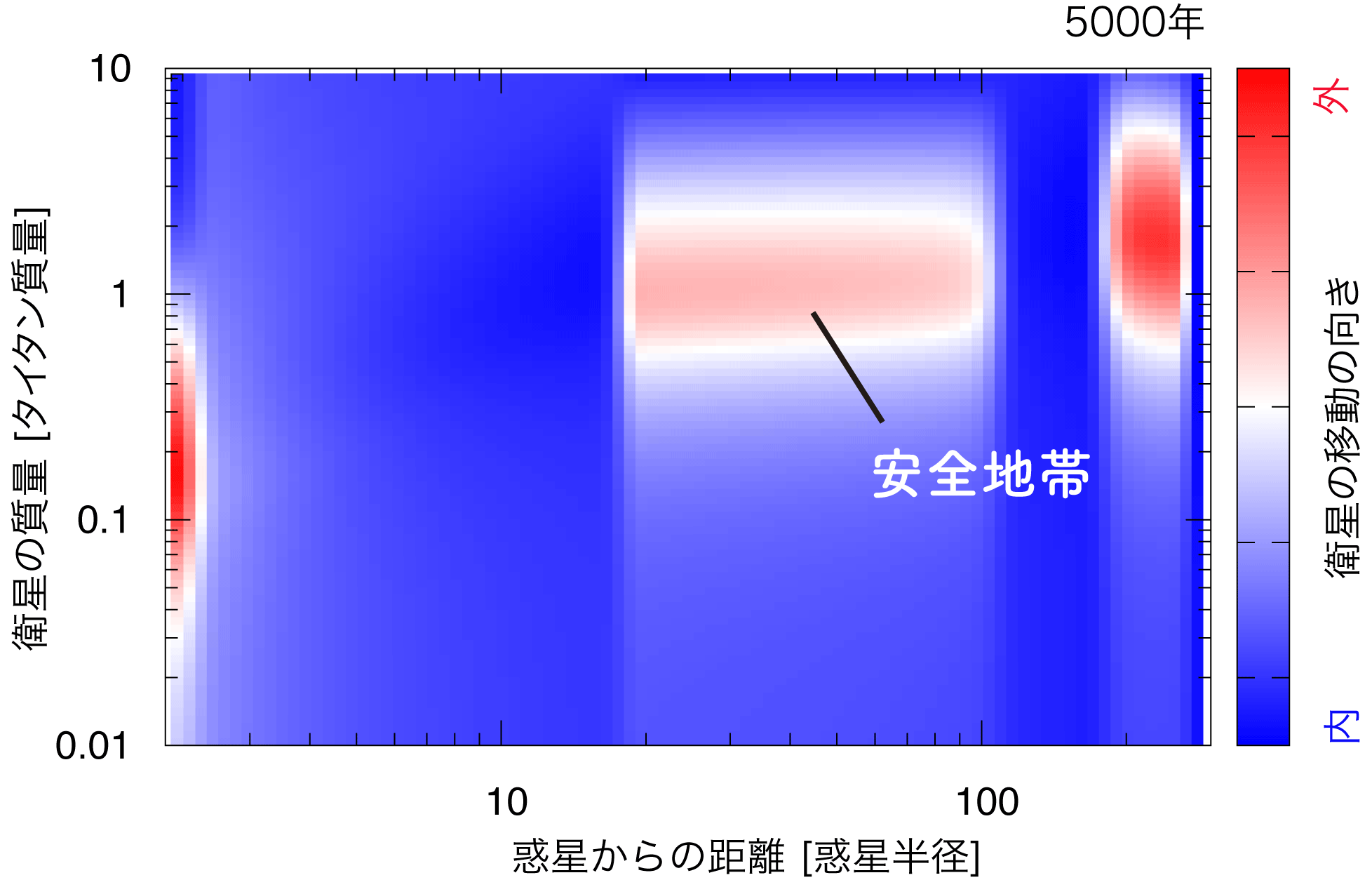

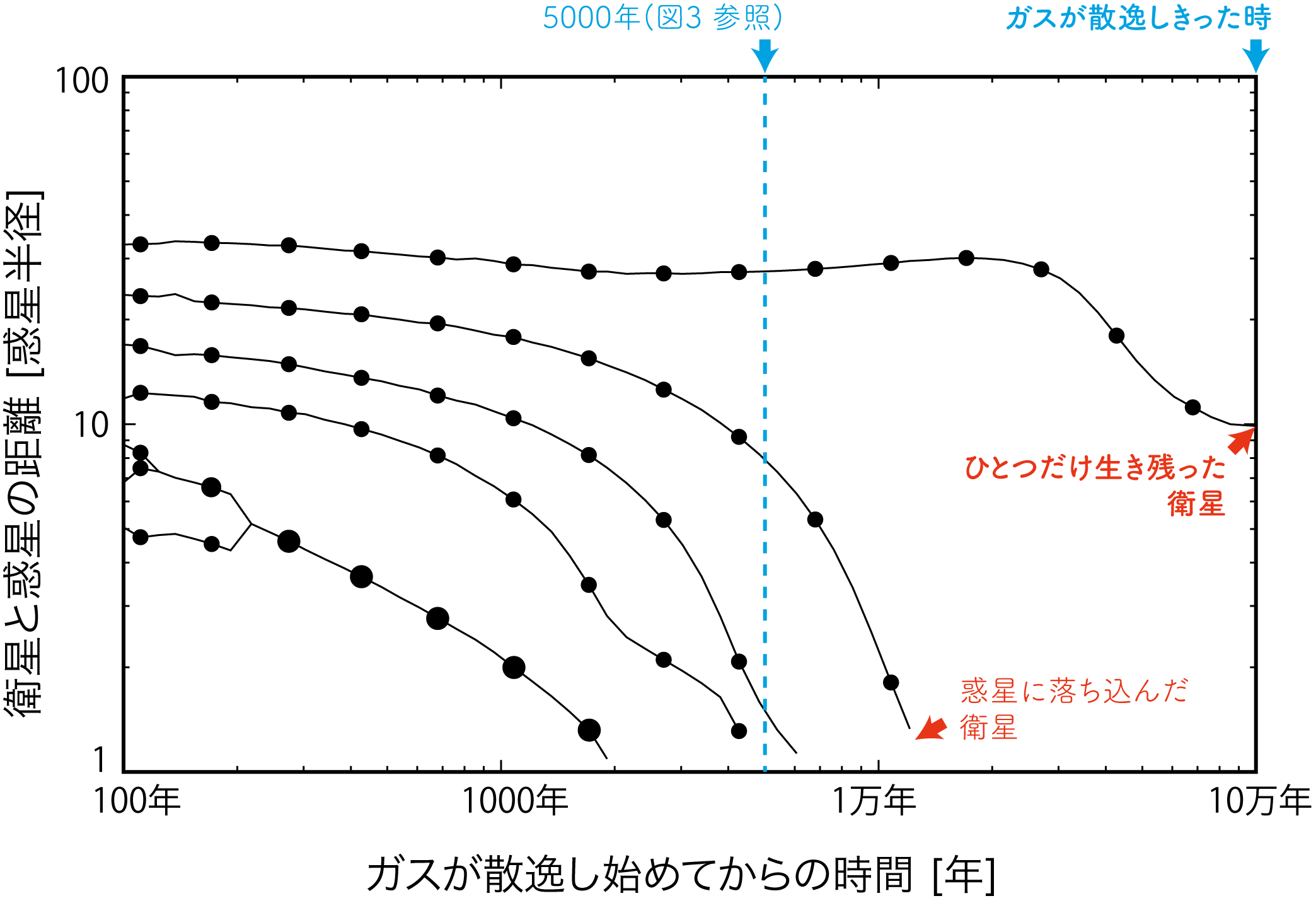

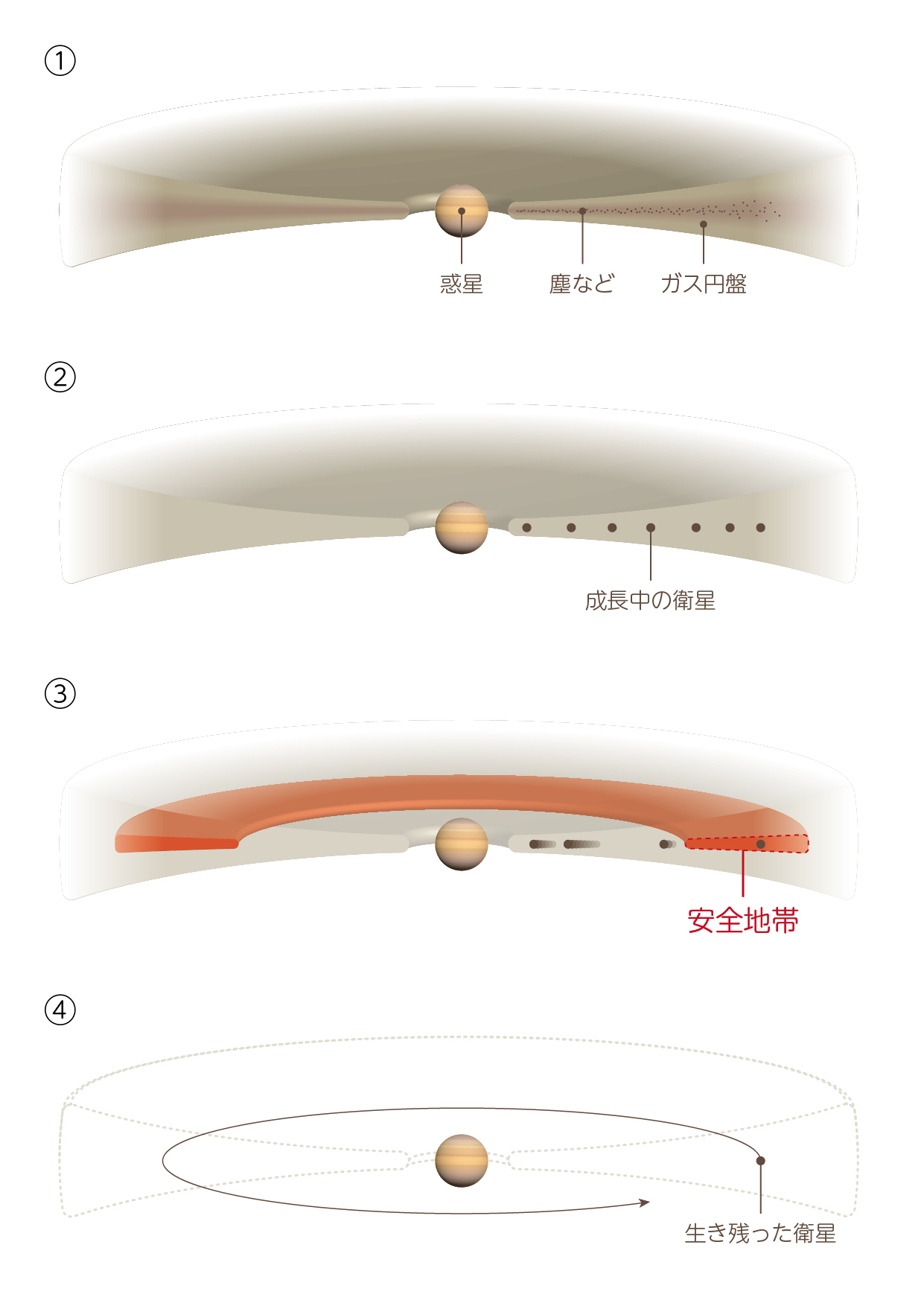

本研究では,衛星の材料となったガス惑星周囲の円盤状のガスの温度分布を精密に計算し,そのような円盤の中で形成される衛星の運動を国立天文台が運用する「計算サーバ」を用いて詳細にシミュレーションしました.その結果,円盤内の温度が異なるガスから衛星が力をうけることで,衛星が惑星に向かって移動することを防ぐ「安全地帯」が存在することを発見しました.この「安全地帯」に一時避難した衛星が,惑星の周りからガスが散逸するまで生き残った場合に,タイタンのような大きな衛星をひとつだけもつ衛星系を形成することができることがわかりました.

この研究成果は,2020年3月9日付け(日本時間15時),欧州天文学専門誌「Astronomy & Astrophysics」に掲載されます.

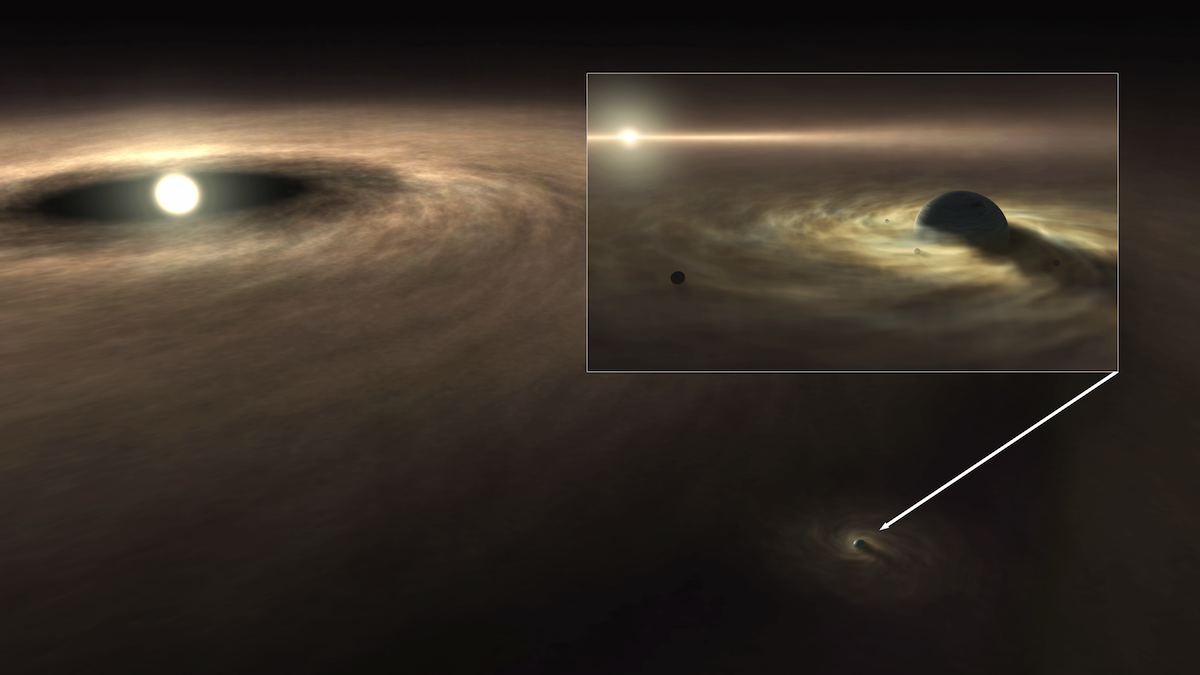

ダウンロード [クローズアップ+背景 (1 MB)][クローズアップのみ (2.1 MB)][背景のみ (2.3 MB)]

【詳細】

太陽系の惑星のひとつである土星には現在82個もの月,つまり土星の周囲をまわる「衛星」が見つかっています(注1).中でもタイタンはひときわ大きな衛星として有名で,2番目に大きな衛星であるレアの約50倍もの質量を持ちます.このようなガス惑星がひとつだけ大きな衛星をもつ衛星系(用語1)がどのようにしてできるか,これまで様々な理論研究が試みられてきましたが,未だに大きな謎とされています.

土星のようなガス惑星の周りの衛星は,惑星形成時に惑星の周りを回転するガスや塵などでできた円盤の中で固体成分が集積することで,いくつか同時に生まれると考えられています(注2).しかし,この円盤の中で固体成分がタイタンのようなサイズまで成長できたとしても,そのまま衛星になれるとは限りません.円盤にガスが残っている間は軌道の外側のガスから衛星が後ろ向きに引っ張られるように力をうけることで,惑星の周囲を回転する勢いが失われます.そのため,多くの衛星はだんだん惑星に近づいていき,最終的に惑星に飲み込まれてしまうと考えられています.このような衛星形成の困難を解決するために,様々な説が唱えられてきました.しかし,これまでの理論では複数の衛星が残ってしまい,そもそもひとつだけしか衛星が形成されないと仮定する以外に,衛星がひとつだけの系の形成を説明できませんでした.

衛星が円盤のガスから受ける力は,ガスの温度に大きく影響されます.しかし,これまでの研究で行われてきた衛星の運動の計算では,円盤の温度や密度などが簡単化されており,実際の円盤の状態と異なる可能性がありました.そこで名古屋大学の藤井悠里 特任助教と国立天文台の荻原正博 特任助教の研究チームは,円盤を構成するガスや塵などによる熱の放射や吸収の影響をとりいれ,円盤の温度や密度の状態を従来の研究よりも詳細に計算しました.そして,このような実際の状態に近い円盤での衛星の運動を,重力多体シミュレーションをおこない詳しく解析しました.この計算には,国立天文台が運用する「計算サーバ」が用いられました.

ダウンロード [図2 (63 KB)]

ダウンロード [図3,動画 (15 MB)] [図3,静止画 (59 KB)]

その結果,衛星が惑星とは反対の向きに移動する「安全地帯」が円盤の中に存在する場合があることを発見しました.円盤はガスの摩擦によって,惑星に近いほど温かく,遠いほど冷たいという温度分布になっています.詳細な計算の結果,「安全地帯」の周辺は,塵の影響によって内側と外側の温度差が特に大きくなる領域であることがわかりました.この急な温度差によって,衛星の軌道の内側のガスと外側のガスから受ける力に差が生じ,衛星が外側に押されることで,衛星が惑星に落ちることなくとどまる領域ができていたのです.この「安全地帯」に一時的に衛星がとらえられ,円盤のガスが散逸するまで生き残ると,衛星がひとつだけ形成される場合があることが本研究で示されました.

研究をリードした藤井氏は,「ガス惑星における衛星の形成は,これまで様々な説が唱えられて来ました.木星と4つのガリレオ衛星(用語2)のように大きな衛星を複数持つ衛星系についてはいくつか形成可能な説が提唱されていましたが,土星とタイタンのようなひとつしか大きな衛星を持たない衛星系の形成を,本研究で初めて示すことができました.まだ考慮しなければならない点は残っていますが,この結果を足がかりにタイタンの起源の研究が進むこと期待しています」と今後の進展への期待を語っています.

ダウンロード [図4 (349 KB)]

今回提唱したメカニズムが土星とタイタンで本当に起こったのかを,直接確認することは難しいと研究チームは考えています.「ですが,今後は系外惑星の衛星も次第に観測されてくるはずです.その観測から,土星のように大きな衛星がひとつしか無い衛星系がたくさん見つかれば,そのような系の形成についての議論が大いに進展するでしょう.そのときに,このシナリオの正しさも議論されることと思います」と荻原氏は将来への展望を語っています.

この研究成果は,2020年3月9日付けの欧州天文学専門誌「Astronomy & Astrophysics」に掲載されます.この研究は,平成 29 年度から始まった JST 科学技術人材育成コンソーシアムの構築事業および文部科学省科学研究費助成事業若手研究(JP18K13604)の支援のもとでおこなわれました.

【用語】

*用語1 衛星系:中心の惑星とその周りを回る衛星からなる力学系.

*用語2 ガリレオ衛星:ドイツの天文学者シモン・マリウスとイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイによって同時期に独立して発見された木星の衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストの4つの衛星の総称.

【注釈】

*注1 参照「国立天文台 惑星の衛星数・衛星一覧」

*注2 土星の衛星には,土星が形成された後に土星の重力によって捉えられた小惑星なども多く存在します.

【論文について】

題名:Formation of single-moon systems around gas giants

掲載誌:Astronomy and Astrophysics

著者:藤井悠里(名古屋大学)、荻原正博(国立天文台)

DOI:https://doi.org/10.1051/0004-6361/201937192

【本研究で使用されたコンピュータについて】

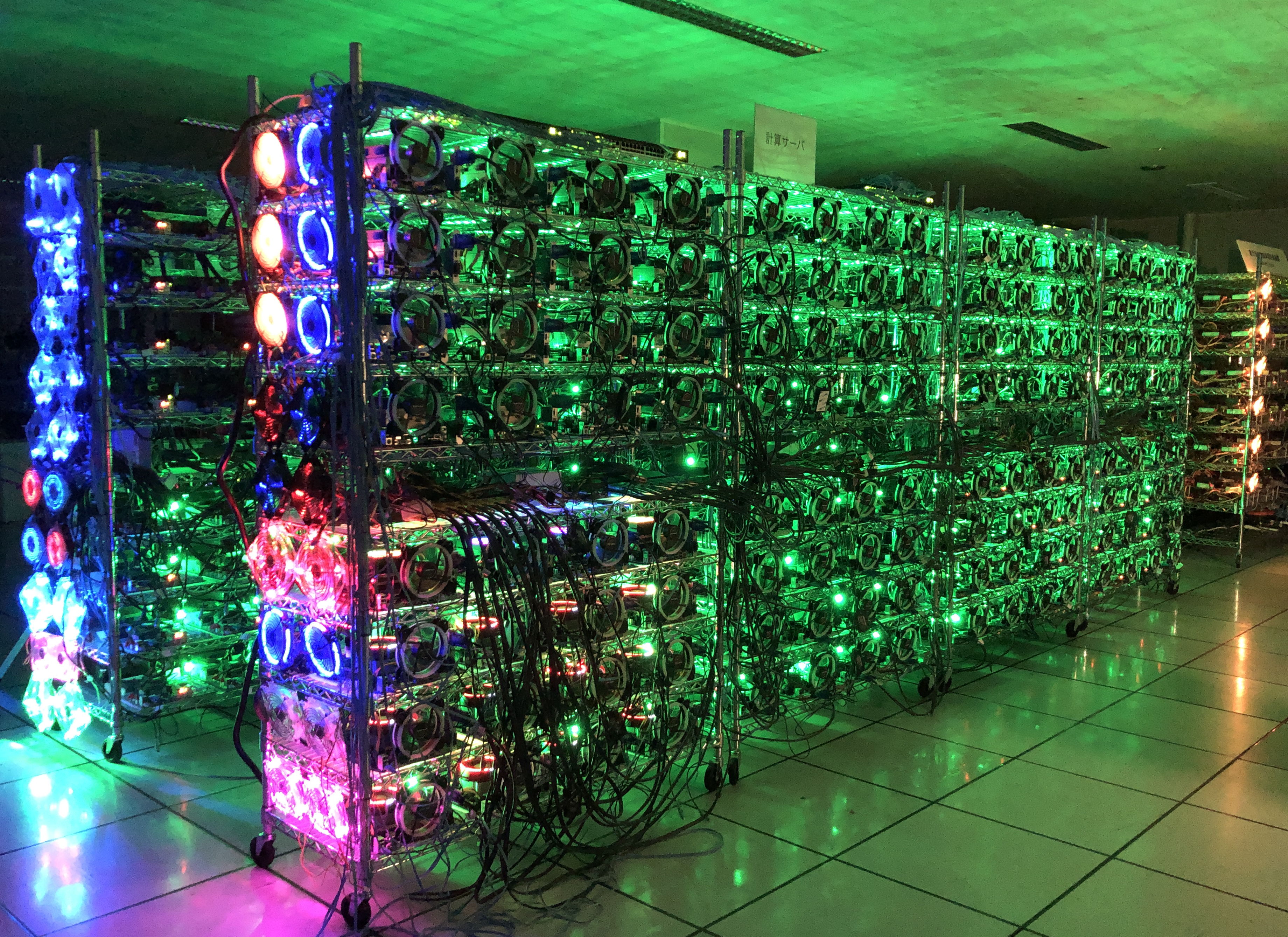

本研究で実施されたシミュレーションは,国立天文台天文シミュレーションプロジェクトが運用する共同利用計算機の一つである「計算サーバ」が使用されました.このシステムは,各々のモデル計算は小規模ながらも多数の初期値から出発する長い計算時間を必要とするシミュレーションや,超大型のスーパーコンピュータで行うシミュレーションの準備段階の計算に用いられています. 2020年3月現在のシステム規模は1344コアです.本研究では,衛星同士の重力相互作用や衛星が円盤ガスから受ける影響などを取り入れた,数十万年の長時間にわたる衛星の軌道進化を追う重力多体シミュレーションが行われました.(右画像 クレジット:国立天文台)

本研究で実施されたシミュレーションは,国立天文台天文シミュレーションプロジェクトが運用する共同利用計算機の一つである「計算サーバ」が使用されました.このシステムは,各々のモデル計算は小規模ながらも多数の初期値から出発する長い計算時間を必要とするシミュレーションや,超大型のスーパーコンピュータで行うシミュレーションの準備段階の計算に用いられています. 2020年3月現在のシステム規模は1344コアです.本研究では,衛星同士の重力相互作用や衛星が円盤ガスから受ける影響などを取り入れた,数十万年の長時間にわたる衛星の軌道進化を追う重力多体シミュレーションが行われました.(右画像 クレジット:国立天文台)

【画像の利用について】

- 画像をご利用になる際には,必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします.

- 本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください.

【関連リンク】

- 国立天文台 プレスリリース:土星の衛星タイタンがひとりぼっちになった訳