【概要】

理化学研究所の平居悠(ひらい ゆたか) 基礎科学特別研究員らの研究チームは矮小銀河の化学進化シミュレーションによって,ストロンチウムのような重元素が形成される様々な過程を明らかにしました.研究チームは,矮小銀河で観測されている元素組成を説明するには,少なくとも4種類の天体現象が必要であることを示しました.

(この記事は,理化学研究所のウェブサイトに掲載された「RIKEN Research: Simulation of dwarf galaxy reveals different routes for strontium enrichment」を理化学研究所の許諾のもと日本語に翻訳したものです)

恒星は,いわば “宇宙の錬金術師” です.例えば,周期表上の多くの軽い元素は,恒星内部で起こる核融合反応によって形成されることがわかっています.しかし,重い元素の起源については多くの謎に包まれています.

核融合反応は,鉄やニッケルのような重い元素を生成しますが,原子核がさらに中性子を獲得するとより重い元素が形成されます.超新星爆発や,ふたつの中性子星の合体のような極限の天体現象のもとでは,速い中性子捕獲過程(rapid neutron-capture process; r-process,以下rプロセス)が起こります.一方,より軽い星の進化の最終段階である漸近巨星分枝星などでは,遅い中性子捕獲過程(slow neutron-capture process; s-process,以下sプロセス)が起きます.この2つのプロセス,つまり2種類の環境で,異なる割合の重元素が形成されるのです.

これらのプロセスで形成される重元素は,最終的に星が死ぬときに宇宙空間に放出され,その後形成される新しい星に取り込まれます.このようにして次の星に受け継がれた元素の分布を追跡することで,重元素がどうやって形成されたのかについての理解につながると考えられています.

本研究をリードした平居悠氏.矮小銀河の化学進化のシミュレーション行うことで,ストロンチウムなどの中程度の重元素の形成にかかわる様々な中性子捕獲過程について研究を行った.(©2020 RIKEN)

その結果,中性子星合体と漸近巨星分枝星だけではシミュレーションが示すストロンチウムの量を説明できない,ということが明らかになりました.足りないストロンチウムのいくらかは,自転する大質量星に由来すると研究チームは考えました.このような星では,恒星内部での物質の撹拌によって中性子が作られ,sプロセス元素が生成されます.

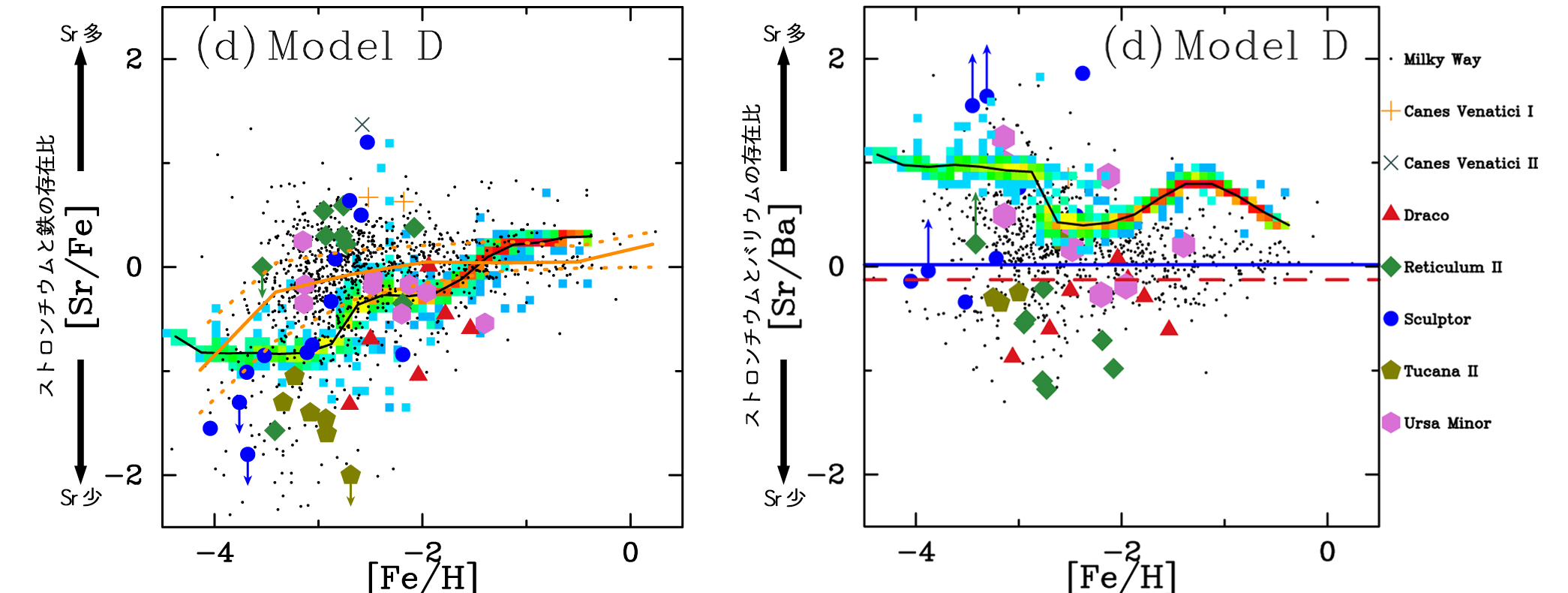

「ですが,さらに重要なこととして,電子捕獲型超新星から放出された物質によってストロンチウムとバリウムの比が大きい星が作られるということが,私たちのシミュレーションからわかりました(図2,右).このような超新星は大質量星の中でも太陽の8-10倍程度という軽い部類の星が起こすとされている現象です.つまり,このような星がストロンチウムの起源になっていると考えられます」と平居氏は語ります.

つまり,ストロンチウムの量を説明するためには,中性子星合体と漸近巨星分枝星,自転する大質量星,電子捕獲型超新星という4種類の天体や天体現象の中で起こる中性子捕獲反応が必要である,ということを平居氏らは示しました.研究チームは今後,天の川銀河内やその周辺の星で観測される元素組成とシミュレーション結果を詳細に調べていきたいと考えています.

【論文について】

題目:Enrichment of strontium in dwarf galaxies

著者:Yutaka Hirai, Shinya Wanajo & Takayuki R. Saitoh

掲載誌:The Astrophysical Journal 885, 33 (2019)

DOI:10.3847/1538-4357/ab4654

【本研究で使用されたスーパーコンピュータについて】

平居氏が行ったシミュレーションには国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイⅡ」が使用されました.アテルイⅡは,2018年6月からアテルイの後継機として同じく水沢キャンパスで運用されているシステムで,理論演算性能は 3.087 Pflops をほこります.(クレジット:国立天文台)

平居氏が行ったシミュレーションには国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイⅡ」が使用されました.アテルイⅡは,2018年6月からアテルイの後継機として同じく水沢キャンパスで運用されているシステムで,理論演算性能は 3.087 Pflops をほこります.(クレジット:国立天文台)

【画像の利用について】

- 画像をご利用になる際には、必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします。

- 本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください。

【関連リンク】

RIKEN Research: Simulation of dwarf galaxy reveals different routes for strontium enrichment