概要

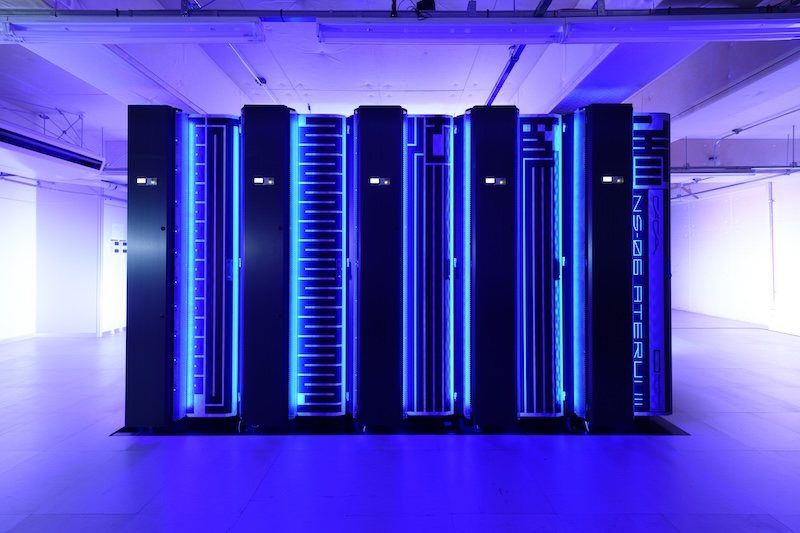

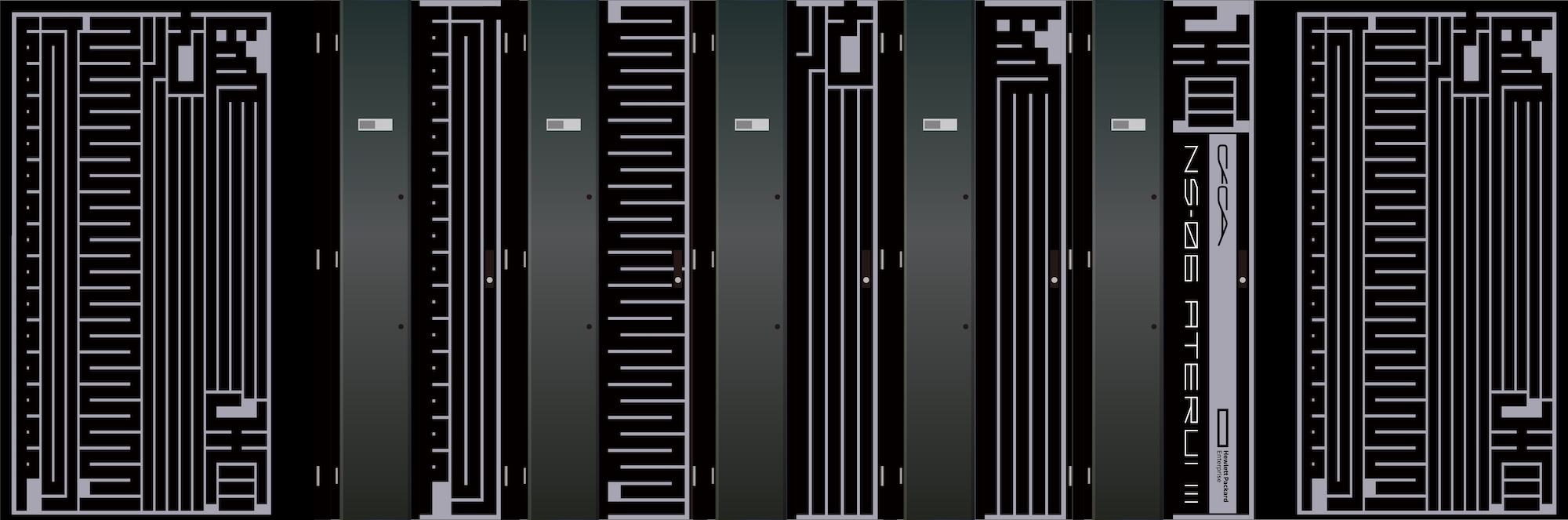

国立天文台 天文シミュレーションプロジェクトは,天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ(ツー)」に替わる新たなスーパーコンピュータとして,HPE Cray XD2000システムを導入し,2024年12月2日より国立天文台 水沢キャンパス(岩手県奥州市水沢)にて運用を開始しました.この新システムの愛称は,前システムを引き継ぎ「アテルイⅢ(スリー)」と名付けられました.

アテルイⅢは,1.99 ペタフロップス*1の総理論演算性能*2を有し,メモリバンド幅*3を重視した「システムM」(1ノード*4あたり 3.2 TB/s,アテルイⅡの 12.5 倍)と,メモリ*5量を重視した「システムP」(1 ノードあたり 512 GB,アテルイⅡの1.3 倍)で構成されています.得意とする計算が異なる2種類のシステムを用いて運用することで,多様なシミュレーションにおいてアテルイⅡよりも計算速度の向上が見込まれ,さまざまな天体現象を検証するための「理論天文学の実験室」としてのさらなる活躍が期待されます.(2024年12月2日 プレスリリース)

ダウンロード: [JPG (21.13 MB)]

詳細

新型の天文学専用スーパーコンピュータHPE Cray XD2000,NS-06「アテルイⅢ」が,2024年12月2日より本格稼働を始めます.アテルイⅢは,数値計算によってコンピュータ上に宇宙や天体をつくり出し模擬実験を行う「シミュレーション天文学」の分野での利用を目的として,国内外の研究者に無償で提供されます.

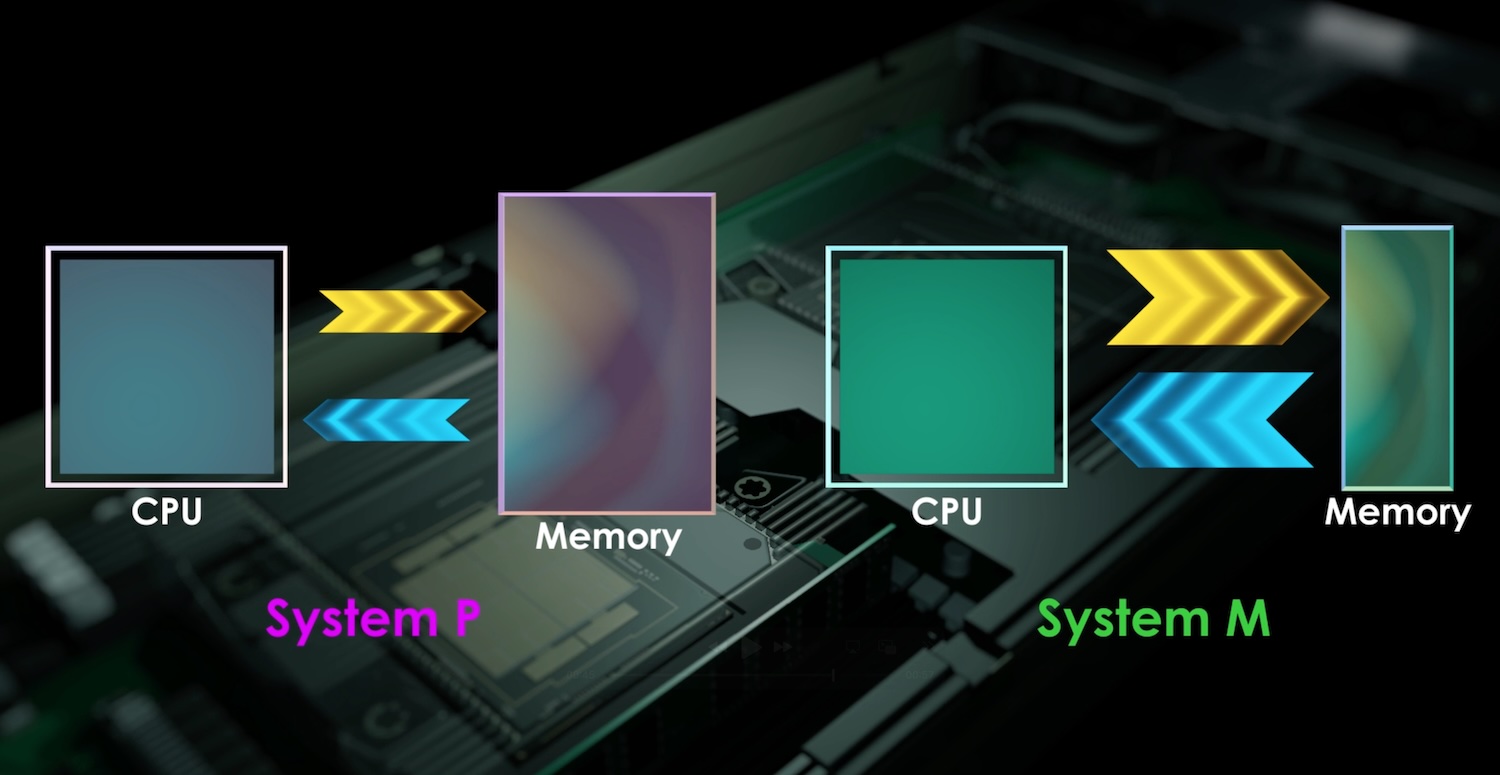

アテルイⅢは,2024年8月まで運用されてきた「アテルイⅡ」と同様に,スカラ型並列計算機*6と呼ばれるスーパーコンピュータです.計算機の頭脳であるコア*7同士をネットワークで繋いで計算情報をやり取りすることにより,大量のコアを同時に使って計算を高速に行います.ですが,アテルイⅢは「システムM」と「システムP」の2つの異なるシステムから構成されており,この点がアテルイⅡとの大きな違いです.

システムMは,メモリバンド幅(CPUとメモリの間の情報の通信量)が重視されており,アテルイⅡの12.5倍の3.2 TB/s(1ノードあたり)の性能を有します.流体計算のような,プログラム中の演算数(足し算,引き算,掛け算などの回数の合計)に対して多くの変数を必要とするシミュレーションを得意としています.

一方システムPはメモリ量が重視されたシステムで,アテルイⅡの1.3倍の512 GB(1ノードあたり)となります.重力多体問題のような計算量と総データ量が多いシミュレーションを得意としています.

ダウンロード:[MP4, 128.14 MB]

ダウンロード: [PNG (3.39 MB)]

このように,異なる特徴をもつシステムを組み合わせることで,より多くのアプリケーションの計算速度が向上することが期待されます. CfCAの滝脇知也 准教授は「アテルイⅢの仕様は利用者の方々の声を聞きながら決定されました.現時点では利用者が用いる多くの計算コードはGPUに対応していないため,新しい物理の効果をシミュレーションに導入した場合でもデバッグが容易なCPUが望まれました.また,多くのアプリケーションはメモリバンド幅が原因で計算速度が落ちてしまっていたので,そうした計算ではシステムMを使ってアテルイII以上の速度で計算できると期待しています.一方で,扱うデータ量が大きいアプリケーションのためシステムPも用意してあります」とアテルイⅢのシステムの特徴についてコメントしています.

CfCAは,これまで「アテルイ」「アテルイⅡ」と2世代のスーパーコンピュータを,岩手県奥州市の国立天文台水沢キャンパスで運用してきました.この「アテルイ」という愛称は,平安時代に水沢地域で活躍した蝦夷の長「阿弖流為」の名前にちなんで名付けられました.当時,朝廷からの軍事遠征に対して勇猛果敢に立ち向かった阿弖流為のように,このスーパーコンピュータも宇宙の謎に果敢に挑んで欲しい,という願いが込められています.CfCAプロジェクト長の小久保英一郎 教授は「アテルイⅢのシステムMとPのそれぞれの特徴を活かし,これまでよりさらにシミュレーションを高度化して,利用者のみなさんには研究を進めてもらいたいと思っています.個人的には,太陽系の2大惑星である木星-土星系の形成や土星の環の衛星による密度波構造を解明したいと考えています.使いやすいアテルイⅢを目指しますので,どんどん使ってください」とアテルイⅢと利用者への期待を述べています.

アテルイⅢ性能諸元

| アテルイⅢ (システム全体) |

アテルイⅢ (システムM) |

アテルイⅢ (システムP) |

アテルイⅡ (2018.6-2024.8) |

|

| 理論演算性能 | 1.99 Pflops | 1.4 Pflops (6.8 Tflops) |

0.57 Pflops (7.168 Tflops) |

3.087 Pflops |

| CPU | Intel® Xeon® CPU Max 9480 | Intel® Xeon® Platinum 8480+ | Intel® Xeon® Gold 6148 | |

| コア数 | 32,256 | 23,296 (112) | 8,960 (112) | 40,200 |

| ノード数 | 288 | 208 | 80 | 1,005 |

| メモリバンド幅 | 665 TB/s (3200 GB/s) | 98.24 TB/s (614 GB/s) | 257.28 TB/s (256 GB/s) | |

| メモリ量 | 26.6 TB (128 GB) | 40.96 TB (512 GB) | 385.9 TB (384 GB) |

アテルイⅢデザインコンセプト

ダウンロード: [JPG (1.81 MB)]

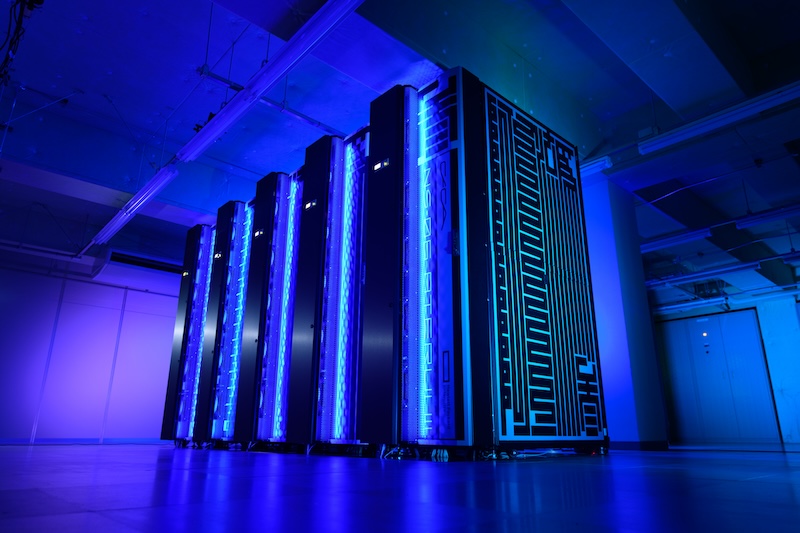

アテルイⅢの筐体デザインは,これまでのアテルイシリーズの筐体デザインも手掛けた,美術家の小阪淳氏が手掛けました.アテルイⅢのデザインコンセプトについて,小阪氏は以下のようにコメントを寄せます.

----

新しいスーパーコンピュータは,筐体のデザインが大幅に変更されました.アテルイⅡでは緩やかなカーブだった表面は,アテルイⅢでは5つの冷却ユニットが付いた強い凹凸のあるデザインとなり,さらには側面にもグラフィックが描けることになり「箱」の印象が強くなっています.デザインとしては,冷却ユニットは敢えて印刷を施さず,金属的な質感の処理とし,凹凸を生かしました.文字「阿弖流為 参」は幅が狭くなった分,以前にも増して可読性を失っていますが,不思議な感覚はむしろ強調されたと思います.側面はこれらの文字を全て合わせたものですが,御札のようにも見えます.この「箱」の中に,もう一つの宇宙が有ると考えると,宇宙を司る神の宿る箱に描かれる絵が御札に見えるのは必然かもしれません.

----

素材集

画像および動画の利用について

画像及び動画をご利用になる際には、必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします。

本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください。

■アテルイⅢ筐体画像

撮影:長山省吾,清水上誠,福士比奈子

クレジット:国立天文台

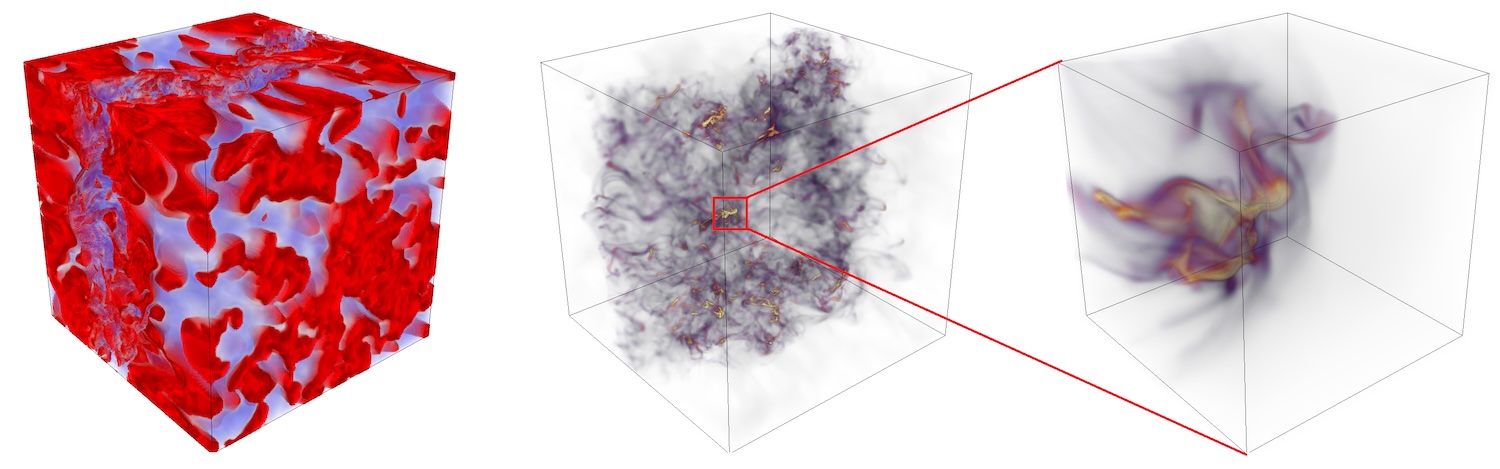

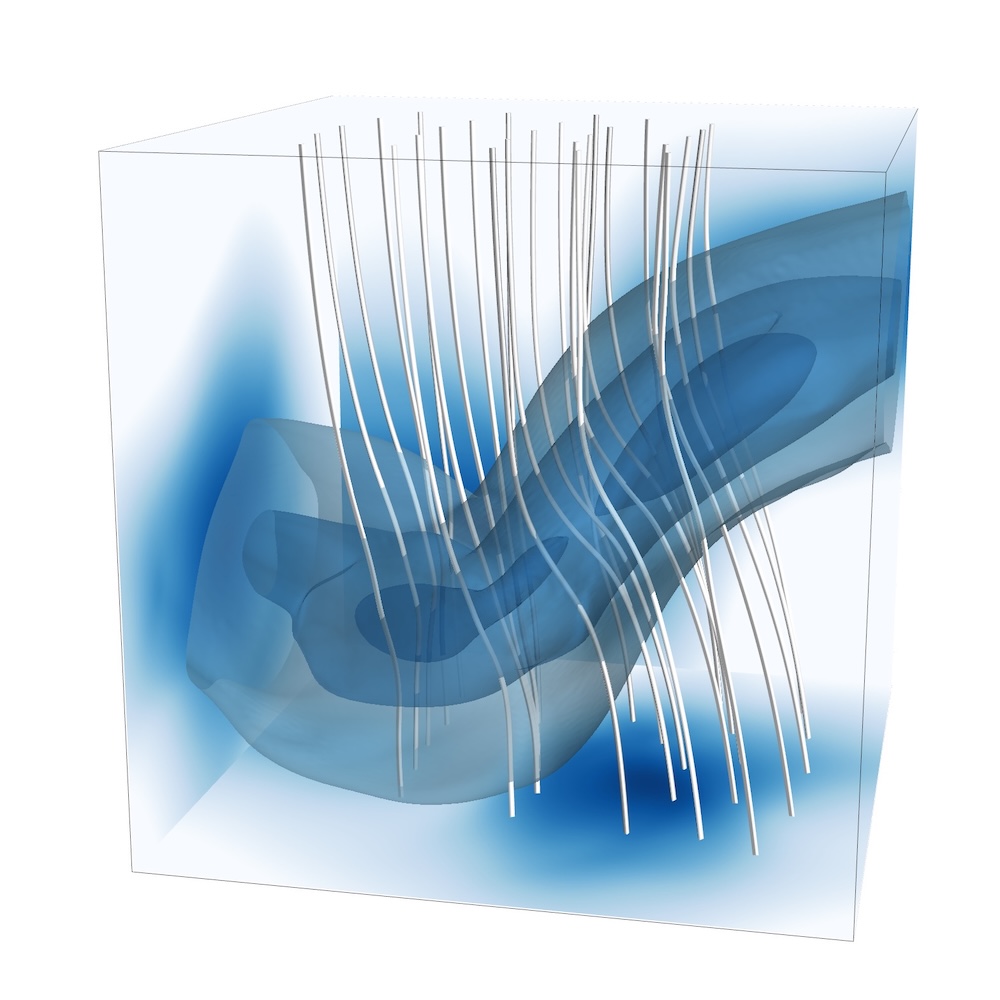

■計算例

◯分子雲の形成

ダウンロード: [PNG (1.81 MB)]

◯分子雲コアの合体

ダウンロード: [JPG (314.35 KB)]

用語集

1) Pflops(ペタフロップス)

flops(フロップス)は,計算能力を表す単位.1flopsは,1秒間に1回の実数演算ができることを表す.1Pflops(=1015flops=1 000 000 000 000 000flops)は,1秒間に1000兆回の計算をすることができる.

2) 理論演算性能

コンピュータのシステムに実装されている演算器が,理想的な状況を仮定した場合に,単位時間あたり最大何回の演算をできるものかを表すもの.これに対して実際のプログラムを走らせた時の演算性能のことを「実効性能」と呼び,これは走らせるプログラムによって異なる値となる.

3) メモリバンド幅,メモリ帯域幅

CPUがメモリにデータを格納したり,メモリからデータを取り出したりする速度のこと.

4) ノード

ネットワークの接点に当たる部分.スーパーコンピュータでは,CPUやメモリをまとめたひとつの管理単位を示す.

5) メモリ

CPUなどの演算装置が直接情報の読み書きをする記憶装置.主記憶装置,メインメモリともいう.計算するプログラムを一時的に保存する部分であり,この容量が大きいほど計算機上で多くの作業を素早く行うことができる.

6) スカラ型並列計算機

汎用のCPUを大規模に並列接続することによって構成されるスーパーコンピュータのこと.理化学研究所のスーパーコンピュータ「富岳」もスカラ型並列計算機に分類される.

7) CPU,コア

Central Processing Unit,中央演算処理装置.コンピュータを構成する部品のひとつで,プログラムに従って演算・計算を行う電子回路や演算ユニットのこと.コンピュータの頭脳にあたる部分である.この内部で実際に演算をしている回路をコアと呼び,2006年頃から1つのCPUの中に複数のコアをもつ「マルチコアCPU」が使われるようになってきた.

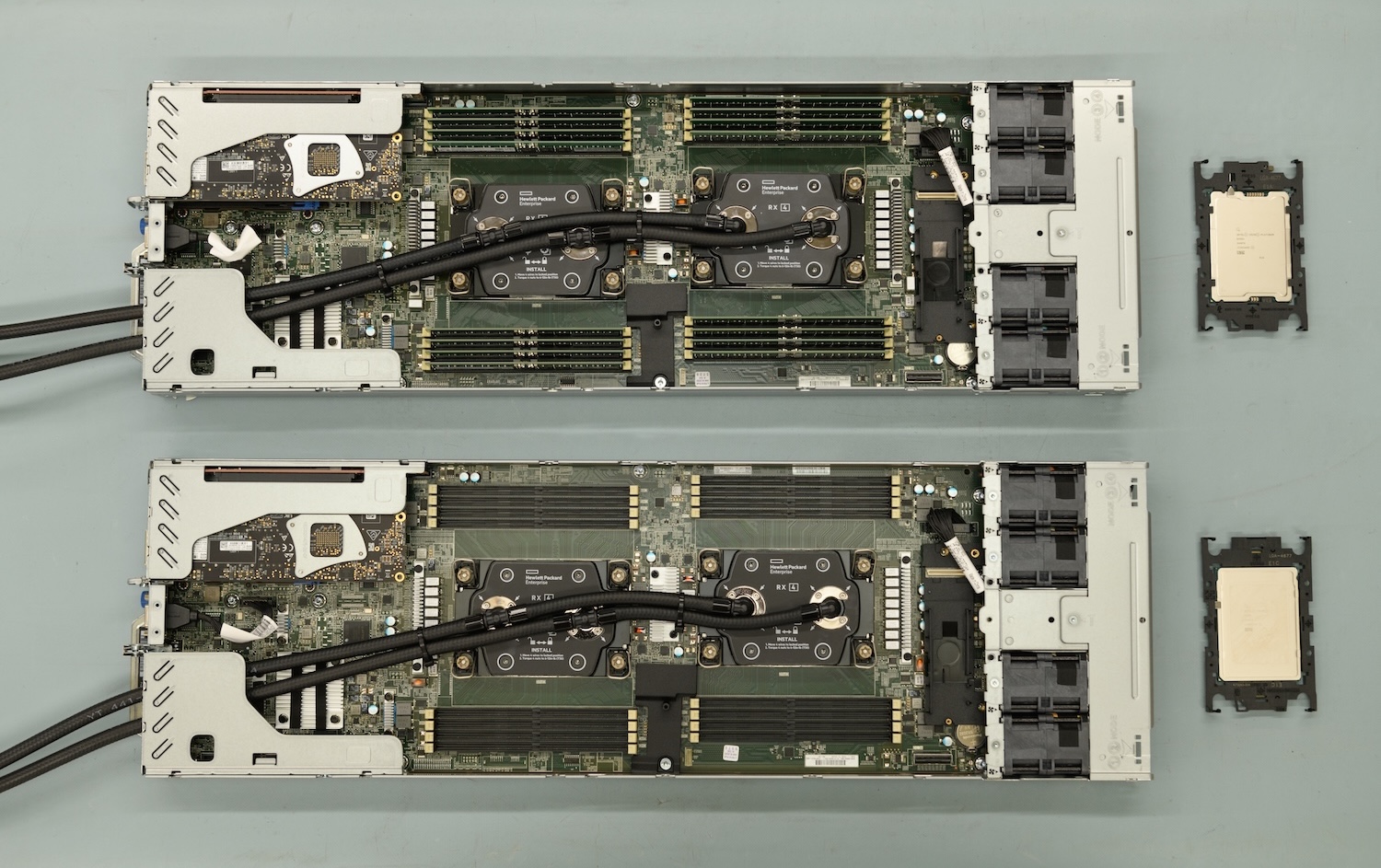

8) ブレード

抜き差し可能な細長い1枚の基板上にCPU,メモリ,ネットワーク機器などを実装したものをブレード(=刃)と呼ぶ.筐体に複数枚差し込んで用いる.