【概要】

私たちが暮らす太陽系を含む天の川銀河は、宇宙が誕生した 138 億年前の数億年後から形成されてきたとみられています。しかし誕生から形成の過程は謎に満ちており、今でも解明されていないことがたくさんあります。

東北大学大学院理学研究科の平居悠 研究員(日本学術振興会特別研究員 - CPD(国際競争力強化研究員)/ノートルダム大学物理天文学科)らは国立天文台、計算基礎科学連携拠点、神戸大学と共同で、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」※を用いて、天の川銀河ができる様子を世界最高解像度でシミュレーションすることに成功しました。その結果、金、プラチナなど鉄より重い貴金属の元素を多く含む星は、100 億年以上前、天の川銀河の元となった小さい銀河で形成されたことを明らかにしました。また、本シミュレーションで形成された星の元素量、運動は天の川銀河の星の観測と一致しました。今後、国立天文台のすばる望遠鏡(注1)などでの観測が進むと、貴金属に富んだ星を指標として、長年の謎であった 100 億年以上前の天の川銀河形成史を辿れるようになることが期待されます。

本研究成果は、英国の学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society(王立天文学会誌)」で、2022 年 11 月 14 日(英国時間)にオンライン公開されました。

ダウンロード:[JPG, 1.7 MB]

天の川銀河は、私たちが暮らす太陽系を含む大きな星の集まりです。私たちの身の回りのほとんどの元素は、星の中で合成されていますが、天の川銀河がどのように形成されたのかを明らかにすることは、天文学における長年の課題となっています。天の川銀河形成を理解する手がかりは、星の元素組成から得られます。星がその一生を終える際、元素はその星の周辺にまき散らされ、次世代の星に引き継がれます。つまり、星の元素組成には、その星が形成されるまでの銀河の歴史が刻まれています。

国立天文台のすばる望遠鏡などの観測から、天の川銀河には鉄より重い元素(金、プラチナなどの貴金属)と鉄の比が太陽の5倍以上の星がいくつもあることを確認され、ヨーロッパが打ち上げた位置天文観測機「ガイア」(注2)は、これらの星の多くは太陽とは異なる軌道を持つことを明らかにしています。こうした特徴は、鉄より重い元素に富んだ星々が天の川銀河形成史を強く反映して形成された可能性を示唆しています。しかし、これらの星が銀河の歴史の中で、いつ、どのように形成されたのかは明らかになっていませんでした。

そこで、東北大学大学院理学研究科の平居悠 研究員(日本学術振興会特別研究員 - CPD(国際競争力強化研究員)/ノートルダム大学物理天文学科)らの国際研究チームは、国立天文台が運用する天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いて、天の川銀河が形成される様子を 138 億年前の宇宙誕生から現在までシミュレーションしました。その結果、鉄より重い貴金属元素に富んだ星の多くは、100 億年以上前、天の川銀河の元となった小さい銀河で形成されたことを明らかにしました。

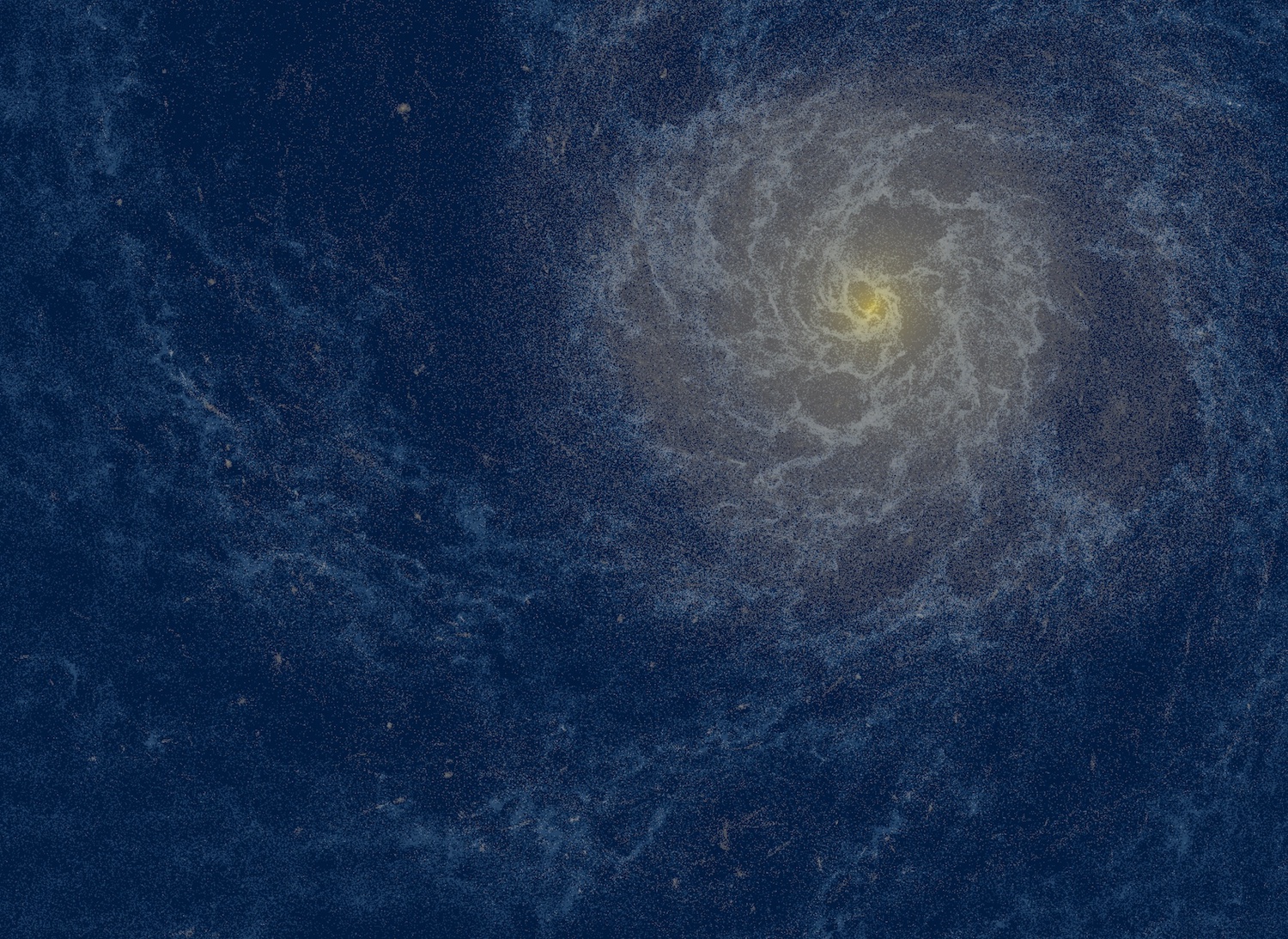

本研究では、世界最高解像度の天の川銀河シミュレーションを実施することに成功しました。このシミュレーションは、宇宙初期の密度のムラからダークマター(注3)とガスが重力によって集まり、その中で星が形成されていく様子を計算します(図 1)。研究チームが独自に開発した数値計算コードと「アテルイⅡ」を用いることで、従来の 10 倍程度高い解像度の計算を実現しました。これにより、これまで分解できなかった天の川銀河の元となった小さい銀河を空間的に分解し、その中で星が生まれる様子を探ることができるようになりました。

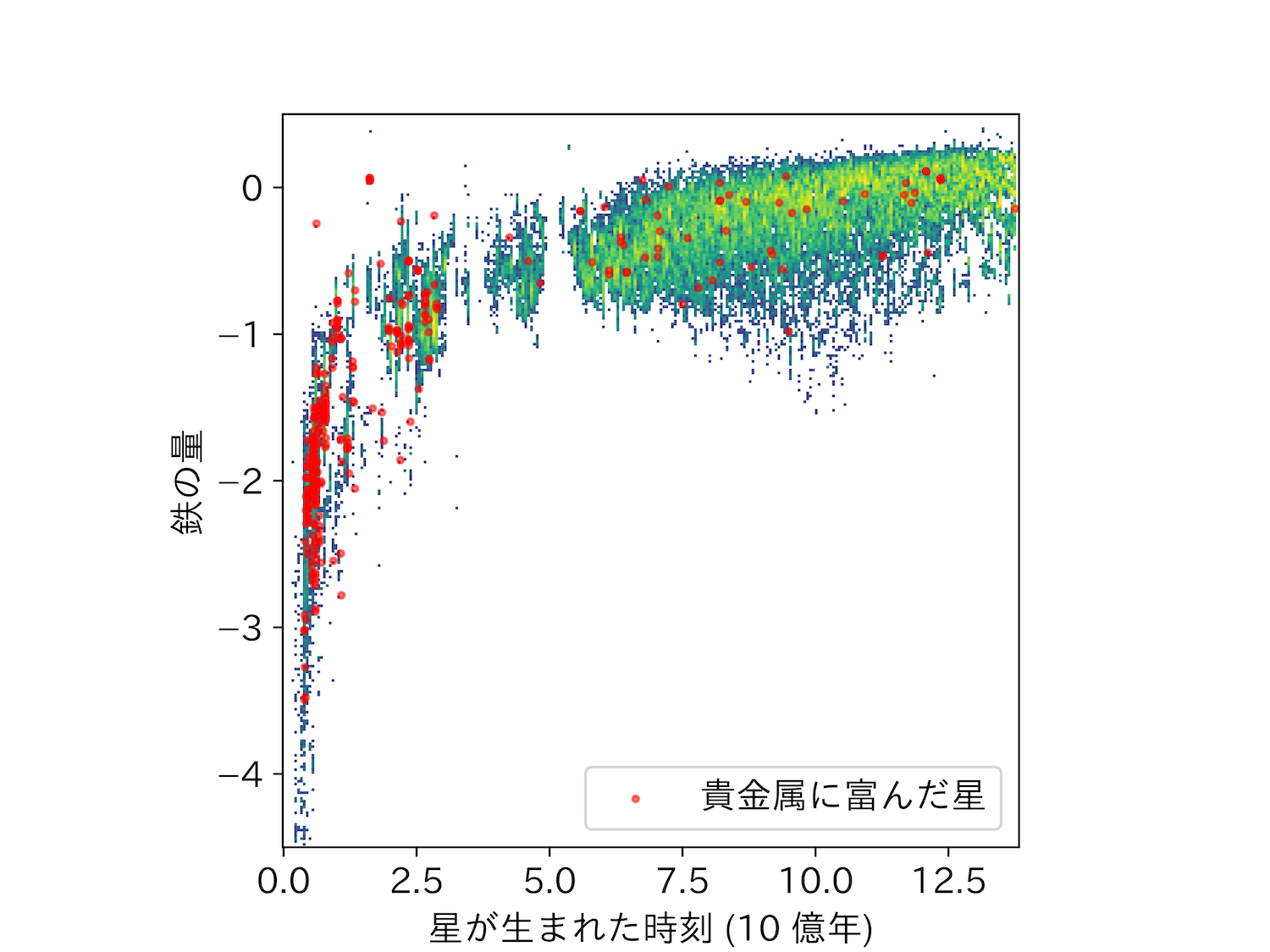

シミュレーションでは、鉄より重い元素に富んだ星がいつ・どこで・どのように形成されたのかを解析しました。図 2のように、星が形成された時期を調べると、鉄より重い元素に富んだ9割以上の星が宇宙誕生から 40 億年以内に形成されたことがわかりました。シミュレーションでは、これらの星々の多くは、まだ形成途中の小さい銀河で誕生しました。こうした小さい銀河では、ガスの量が少ないため、一度の貴金属合成現象でも銀河全体の鉄よりも重い元素の割合が高くなります。そのような環境で星が生まれると、その星に引き継がれる鉄より重い元素量も高くなりるのです。

ダウンロード:[PNG, 1.7 MB]

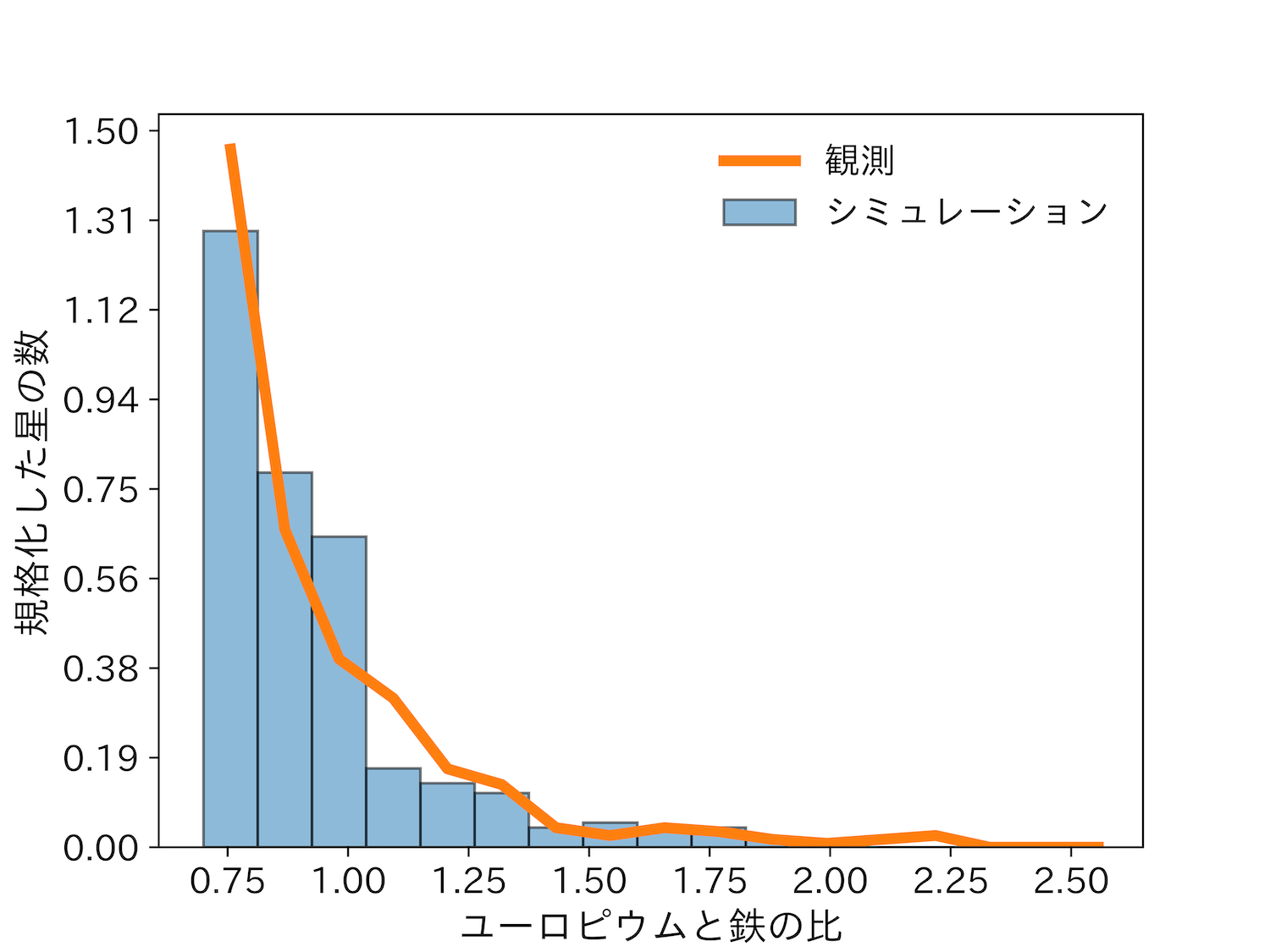

すばる望遠鏡などで観測した天の川銀河の星の貴金属量と、シミュレーションで予測された貴金属元素のひとつであるユーロピウム(Eu)の量を比較すると、よく似た分布をしていることが示されました(図 3)。この結果は、天の川銀河に見られる鉄より重い元素に富む星の多くは、100 億歳以上の年齢を持ち、宇宙初期の天の川銀河の形成史を今に伝える星々であることを意味しています。さらに、本研究では、2017 年に重力波が検出された連星中性子星合体から放出される貴金属量を仮定することで、天の川銀河の鉄より重い元素量を図 3 のように矛盾なく説明できました。

ダウンロード:[PNG, 776 KB]

本成果は、鉄より重い元素に富んだ星々の起源を世界最高解像度の天の川銀河形成シミュレーションで明らかにしました。この成果により、鉄より重い元素に富んだ星々を指標として、これまで謎であった 100 億年以上前の天の川銀河形成史を探ることが可能になりました。これにより、宇宙全体から私たちを形作る元素のスケールまで分野の垣根を超えた研究が展開されることが期待されます。こうした研究は、「私たちはどこからきたのか?」という問いに直接的に答えることができます。平居研究員らの研究グループは今後、理化学研究所のスーパーコンピュータ「富岳」によるシミュレーションやすばる望遠鏡などによる観測を駆使して、138 億年に渡る天の川銀河形成史解明に挑む予定です。

本研究成果は、英国の学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society(王立天文学会誌)」で、2022 年 11 月 14 日(英国時間)にオンライン公開されました。

【論文】

タイトル:Origin of highly r-process-enhanced stars in a cosmological zoom-in simulation of a Milky Way-like galaxy

著者:Yutaka Hirai, Timothy C. Beers, Masashi Chiba, Wako Aoki, Derek Shank, Takayuki R. Saitoh, Takashi Okamoto, Junichiro Makino

掲載誌:Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

DOI:10.1093/mnras/stac2489

【本研究で使用されたスーパーコンピュータについて】

【用語解説】

(注1)すばる望遠鏡:国立天文台がハワイ・マウナケア山頂で運用する、口径 8.2 メートルの光学赤外線望遠鏡。本研究では、すばる望遠鏡に搭載された高分散分光器(High Dispersion Spectrograph, HDS)によって観測された恒星の分光データを用いた。

(注2)ガイア:ヨーロッパ宇宙機関が運用する位置天文観測機。可視光線の波長帯で観測を行い、10 億個以上の天の川銀河の恒星の位置と速度を三角測量の原理に基づいて測定する観測機である。測定精度は約 10 マイクロ秒角( 1 度の 1/60 の 1/60 の 1/10 万の角度)であり、例えば地球から月面の 1 円玉を数えられる精度である。

(注3)ダークマター:銀河の性質を説明するために考案された仮説上の物質。通常の物質とは重力的な相互作用以外はほとんどしないと考えられている。

【研究プロジェクトについて】

本研究はJSPS科研費JP21J00153, JP20K14532, JP21H04499, JP21K03614, JP22H01259, JP21H05448, JP18H05437, JP21H00055, JP21H04500, JP21K03633, JP20H05861, JP21H04496, JP19H01931, JP20H01625, JP21K11930, 文部科学省「富岳」成果創出加速プログラム「宇宙の構造形成と進化から惑星表層環境変動までの統一的描像の構築」(JPMXP1020200109)および計算基礎科学連携拠点(JICFuS)、米国NSF:“Physics Frontier Center/JINA Center for the Evolution of the Elements (JINA-CEE)”(課題番号: PHY-1430152)、 “The International Research Network for Nuclear Astrophysics (IReNA)”(課題番号:OISE-1927130)の支援により実施されました。

【画像・映像の利用について】

- 画像をご利用になる際には、必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします。

- 本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください。

【関連リンク】

国立天文台プレスリリース:貴金属に富んだ星々は100億歳―世界最高解像度の天の川銀河シミュレーションに成功―