【概要】

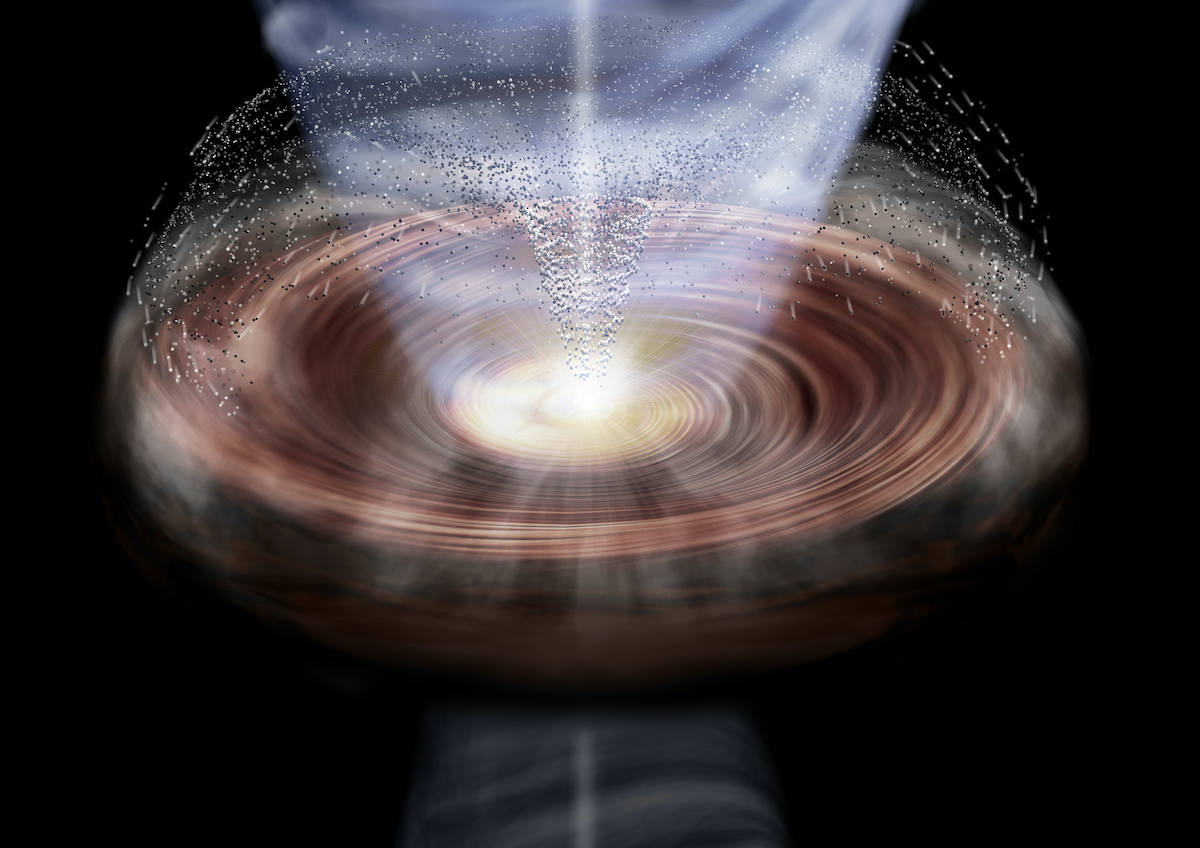

鹿児島大学の塚本裕介 助教らの研究チームは,惑星の種となる固体微粒子の「ダスト」(数ミリメートル程度に成長した塵)が惑星のゆりかごである「原始惑星系円盤」に降り積もる現象を,国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」を用いたシミュレーションによって発見しました.研究グループは,この現象を火山噴火における降灰との類似性から,「天空の降灰現象」と名付けました.地球上の火山噴火による降灰は,人々の生活に大きな影響を与えますが,今回発見した天空の「降灰」は,円盤の外側領域で惑星の種を成長させるメカニズムとなる可能性があります.

また,今回の発見は,形成期にある原始星周囲でのダストの成長と運動を最新のスーパーコンピュータによる3次元シミュレーションによって世界で初めて解明し,それが惑星形成に重要な役割を果たすという,星と惑星形成についてのまったく新しい理論的理解への道を開くという点でも重要です.

この研究成果は,Yusuke Tsukamoto et al. ““Ashfall” induced by molecular outflow in protostar evolution” として,米国の天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に 2021 年 10 月 15 日付けで掲載されました.(2021 年 12 月 14 日プレスリリース)

ダウンロード [PNG (9.6 MB)]

【詳細】

惑星は,生まれたばかりの星の周囲に形成される,ガスと塵の円盤である「原始惑星系円盤」の中で誕生します.この塵は,タバコの煙の粒子のような 0.1 マイクロメートルほどの非常に小さな固体微粒子であり,「ダスト」と呼ばれます.惑星の形成過程の研究では,この小さなダストがどのように成長し,それに伴ってどのように運動するかを,観測や理論によって解き明かそうという試みが盛んに行われています.

これまでの天文観測によって,生まれて 100 万年以内の非常に若い原始惑星系円盤においてダスト成長の兆候が検出されています.さらに,中心の原始星から数 10 天文単位の距離において円盤に隙間構造が観測されており,その要因の一つとして惑星の存在が考えられています.これらの観測結果は,若い原始惑星系円盤において,すでにダストの成長や惑星形成が起こっている可能性を示唆するものであると考えられてきました.

原始惑星系円盤の成分であるガスやダストは,原始星を中心に公転しています.しかし,円盤の中でダストが成長するにつれて,円盤内のガスが向かい風のように働くために塵の公転運動が妨げられ,ダストが中心の原始星へと急速に落ちていくと理論的に考えられています.この現象を「ダストの中心星落下」と呼びます.これは,中心星から数十天文単位の距離の円盤外縁部では,ダストが成長し惑星が形成することは非常に困難であることを示します.そのため,観測が示唆するような円盤外縁部での惑星の形成を説明する,理論的メカニズムは明らかではありませんでした.

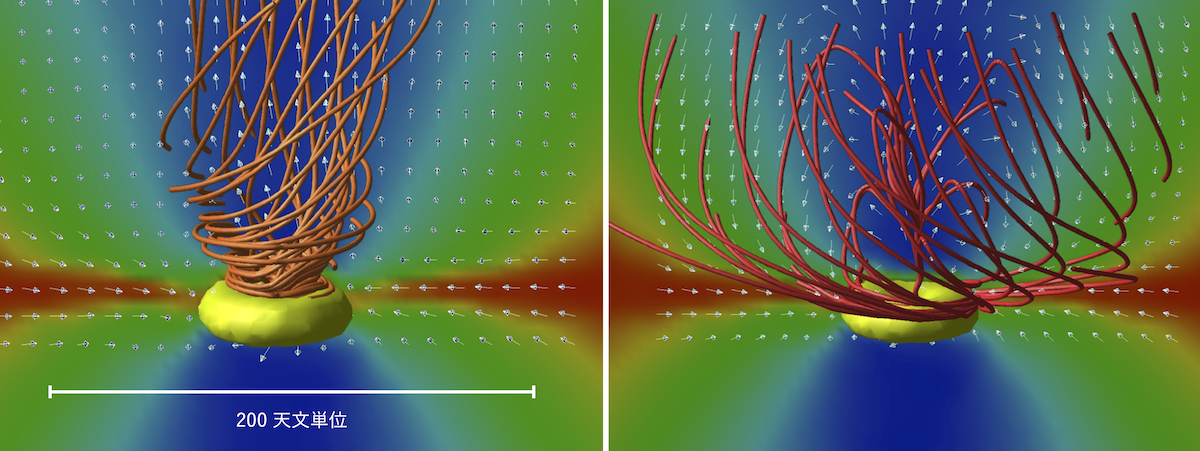

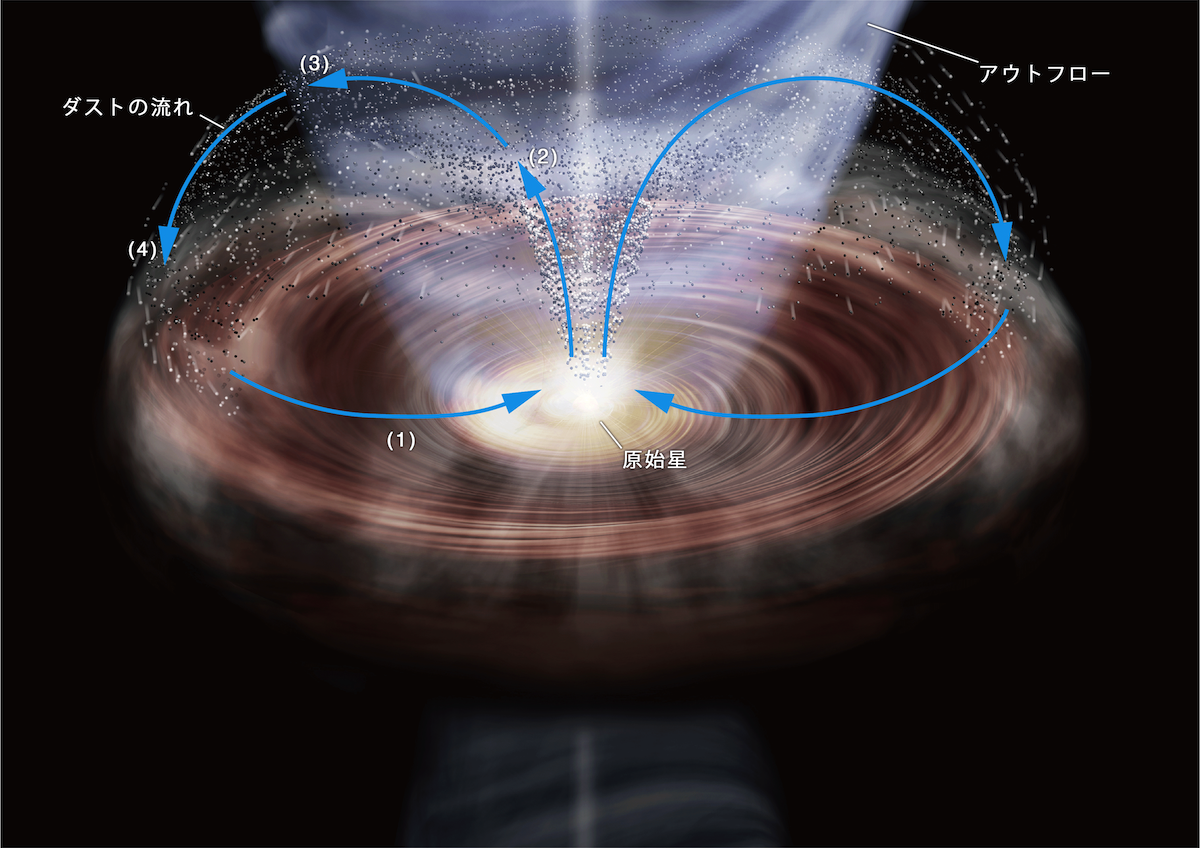

そこで鹿児島大学の塚本裕介 助教らの研究チームは,国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイⅡ」用い,ガスと成長するダストの両方を考慮した3次元磁気流体力学シミュレーションを,世界で初めて行いました.このシミュレーションによって,研究チームはダスト落下問題を回避する新しいメカニズムを発見したのです.シミュレーション結果によると,原始惑星系円盤の内側で大きく成長したダストは円盤からのガスの噴出現象である「アウトフロー」に巻きあげられます.その後,ダストは遠心力によってアウトフローから分離し,最終的には円盤の外縁部に降り積もることが分かりました.

ダウンロード [PNG (5.3 MB)]

ダウンロード [文字と矢印入り PNG (2.1 MB)] [矢印のみ PNG (7.8 MB)]

このメカニズムは,火山の火口から放出されたガスと灰の混合物が大気中で分離し,灰(またはダスト)のみが地表に降り積もるという,火山噴火による降灰の挙動に似ています.そのため,研究チームはこの現象を「天空の降灰現象」と名付けました.

研究チームが発見したこの現象では,成長したダストは密度の低い円盤外縁部に再び降ってくることによって,ガスからの空気抵抗が小さくなり,中心原始星に落下しづらくなります.つまり,ダストは中心星に落ちることなく,外縁部でも大きく成長することができ,さらには惑星の形成につながる可能性があることが示されたのです.本研究のシミュレーションは,ダスト落下問題という理論的困難を自然に解決し,円盤外縁部での惑星形成や円盤ギャップの形成を説明する理論的なブレークスルーとなりうる成果です.

シミュレーションを行った塚本氏は「この天空の降灰現象では,1年で地球の10分の1ほどの質量の灰が降って来ます.こうして円盤に降り積もった灰が,私たちが住む地球のような惑星や,さらには私たちのような生命の素になったのかもしれません」と語っています.

本研究によって,形成期にある原始星周囲でのダストの成長と運動が世界で初めて解明され,原始惑星系円盤外縁部でのダスト成長の可能性を示しました.今後,さらなるシミュレーション研究によってダストの運動やサイズ分布の詳細を解明し,その観測的特徴を明らかにすることで,アルマ望遠鏡を用いた電波観測によってこの「降灰」モデルの検証を行っていきます.さらに,円盤外縁での惑星の種や惑星そのものの形成過程を解明することで,星形成と惑星形成の理論研究を融合したまったく新しい理論の構築を進めていきたいと,研究チームは考えています.

この研究成果は,Yusuke Tsukamoto et al. ““Ashfall” induced by molecular outflow in protostar evolution”として,米国の天文学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に 2021 年 10 月 15 日付けで掲載されました.

【謝辞】

本研究は,日本学術振興会科研費補助金(18H05437, 18K13581, 18K03703)の助成を受けて行われました.

【論文】

題名:“Ashfall” induced by molecular outflow in protostar evolution

著者:Yusuke Tsukamoto, Masahiro N. Machida, Shu-ichiro Inutsuka

掲載誌:Astrophysical Journal Letters

掲載日:2021 年 10 月 15 日付

DOI:10.3847/2041-8213/ac2b2f

【本研究で使用されたスーパーコンピュータについて】

【画像の利用について】

- 画像をご利用になる際には,必ず画像の近くにクレジットの表記をお願いします.

- 本サイトに掲載されている画像及び動画のご利用にあたっては「自然科学研究機構 国立天文台 ウェブサイト 利用規程」に従ってください.

【関連リンク】

- 国立天文台 プレスリリース:惑星のゆりかごに降り積もる灰―天空の「降灰」現象の発見―

- 鹿児島大学 プレスリリース:【理工研】惑星のゆりかごに降り積もる灰―天空の「降灰」現象の発見―